Мой стартовый капитал – это те, с кем я начинал.

(с) Oxxxymiron, «Что такое империя?»

Когда люди говорят, что универ — это то время, когда ты знакомишься со всеми своими будущими друзьями — зуб даю, это стандартное искажение «молодость = хорошо».

Понятно, что когда ты молодой, прикольнее ходить по тусам и знакомиться со всеми подряд. Но для этого, в общем-то, не обязательно нужен универ, достаточно хотя бы одного социально активного друга, который ходит на студенческие тусовки. Если ходить повсюду вместе с ним, ты точно так же моментально вольешься во все компании. А дальше среди этих компаний можно найти новых друзей, с которыми можно ходить уже на тусовки их знакомых, и так далее.

Часто знакомство работает как объединение множеств друзей

Часто знакомство работает как объединение множеств друзей

Студенческие годы устроены так, что ты волей-неволей заведешь много друзей. Но, блин, не в мое студенчество. И ковид, и эмиграция сильно ударили по моей социализации. Так что у меня спустя 4 года ощущение, что с задачей завести друзей за универ я сильно проебался.

Друзья

Есть такое понятие – число Данбара, соответствующее примерно 150 социальным контактам, которые человек в среднем может постоянно поддерживать. Это буквально определяется размером неокортекса, одной из областей мозга.

Лимит на друзей, который физически вшит в мозг, все еще не определяет структуру дружбы. Разные люди общаются вокруг разных топиков, с разным количеством друзей, с разной интенсивностью. У кого-то, в конце концов, есть лучший друг, с которым они с детского сада дружат, а кто-то все отведенные 150 социальных контактов перезаписывает раз в два года.

Структура дружбы очень сильно меняется, когда меняется структура общества – и за последние лет 50 она поменялась очень сильно. Настолько сильно, что я достаточно плохо понимаю, что вообще сейчас является нормой.

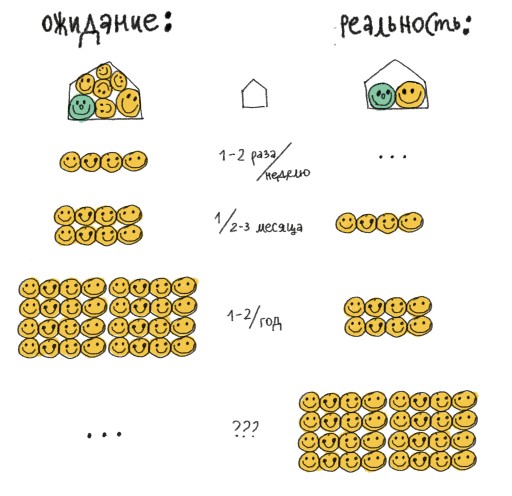

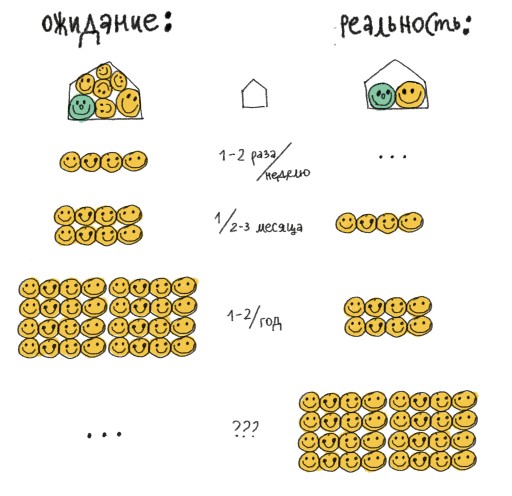

Вот мне как-то казалось, что нормальная иерархия дружбы выглядит так: есть самые близкие друзья (3-4 человека). С ними ты обсуждаешь все мажорные вещи, часто проводишь время вместе, вы друг друга поддерживаете. Есть хорошие друзья (10-30 человек) которых ты, условно, позвал бы на свадьбу. С ними ваше общение не такое регулярное, но оно все равно активное. Вы в курсе, как дела друг у друга, интересуетесь, общаетесь – но просто заметно реже. И есть просто какие-то челы (знакомые, приятели, как хотите называйте), которых ты знаешь откуда-то. С ними общение скорее отсутствует, чем присутствует, но тебе было бы интересно послушать сплетни про них. Плюс ты не против провести с ними время, если подворачивается возможность. И этих людей уже может быть столько, сколько ты запомнишь физически. Я, например, раньше часто запоминал имена и фамилии в отрыве от лиц – потому что на соревнованиях и олимпиадах постоянно изучал списки участников и результаты. Думаю, там суммарно было больше 150 человек, но какую-то часть этих имен я периодически забывал.

Я не претендую на то, что эта норма верная – но и по себе, и по знакомым мне казалось, что хорошо бы, чтобы было вот так. Но я, в общем-то, и сам в ней не держусь. По факту, мое общение с друзьями сдвинуто чуть ли не на уровень относительно этой пирамиды.

Чем больше думаю, тем больше кажется, что с ожиданиями что-то не так

Чем больше думаю, тем больше кажется, что с ожиданиями что-то не так

Например, моя лучшая подруга после школы уехала учиться в Израиль, за счет чего я ее видел раз в полгода, когда она приезжала на каникулы. Во время семестра мы переписываемся раз в пару недель в лучшем случае. Потому что нужно найти время, когда вы оба в онлайне, когда у каждого из вас нет горящих дедлайнов, когда накопились темы для разговора. А если вы оба последние две недели тупо безвылазно делаете домашки, то особо и накапливаться нечему.

А есть целый набор из десятка человек, которые абсолютно замечательные ребята, я каждого обожаю – но мы разве что перекидываемся огонечками на сторисы типа трижды в год. Почему? Да фиг его знает.

И это при том, что у меня большой социальный капитал, накопленный и из разных оффлайн сообществ, и благодаря интернету. То есть в вакууме я достаточно социально активный человек с кучей друзей, приятелей и знакомых. Но при этом как будто бы этот социальный капитал плохо конвертируется в закрытие социализацонных потребностей. Мне как-то казалось, что другие мои социально активные знакомые испытывают гораздо меньше проблем при поддержании дружбы, чем я.

Кстати, в школьные годы с социализацией все было отлично. Я рассказываю про проблемы, которые начались после поступления.

Новые лица

Самый простой способ заставить кучу людей подружиться – долго собирать их в одном месте с общей целью. И в этом плане универ вообще не отличается от школы или кружка по интересам.

Не знаю, откуда, но я чувствовал некотоое давление по поводу того, что я обязательно должен завести близких друзей среди однокурсников. И чем дольше мы учились, тем больше я понимал, что как-то не идет.

Если не ограничиваться однокурсниками, то у меня есть какие-то хорошие друзья из Вышки. Но поскольку Вышка громадная, я с ними просто так бы не пересекся. По факту я знакомился с ними окольными путями, мы начинали тусить и общаться — но это никак не привязывалось к тому, что я учусь в Вышке. В лучшем случае мы могли коворкать на Покре. Но с другими ребятами мы точно так же коворкали в московских кофейнях.

Нужно заметить что я, как представитель олимпиадной тусовки, знал половину однокурсников еще до поступления. И другие олимпиадники, соответственно, тоже друг друга знали. Это было невероятной подставой — за счет уже имевшегося многолетнего общего контекста много кто рассредотачивался по своим уже сформированным компаниям и не хотел перемешиваться. Математики – с математиками, информаты – с информатами. Лехи – с другими Лехами.

При поступлении заставляют поменять стикер на ноутбуке

При поступлении заставляют поменять стикер на ноутбуке

Разбиение на пилотные потоки усугубляло ситуацию: в пилотном потоке по проге на 90 человек ты по умолчанию знаешь половину ребят, а в основе на 250 человек ты был бы знаком только с 10%. Аналогично с потоком по математике. В итоге я на своем М+П+ был неявно изолирован от \( \frac{2}{3} \) однокурсников.

Однокурсники

В очном универе было забавно. Я не могу сказать, что это мы прямо-таки дружили – мы скорее постоянно занимались small talk-ом. Подсев к другу в столовой, можно было встретиться с каким-то его знакомым – но после этого, опять же, в лучшем случае вы взаимно подписывались в инстаграме.

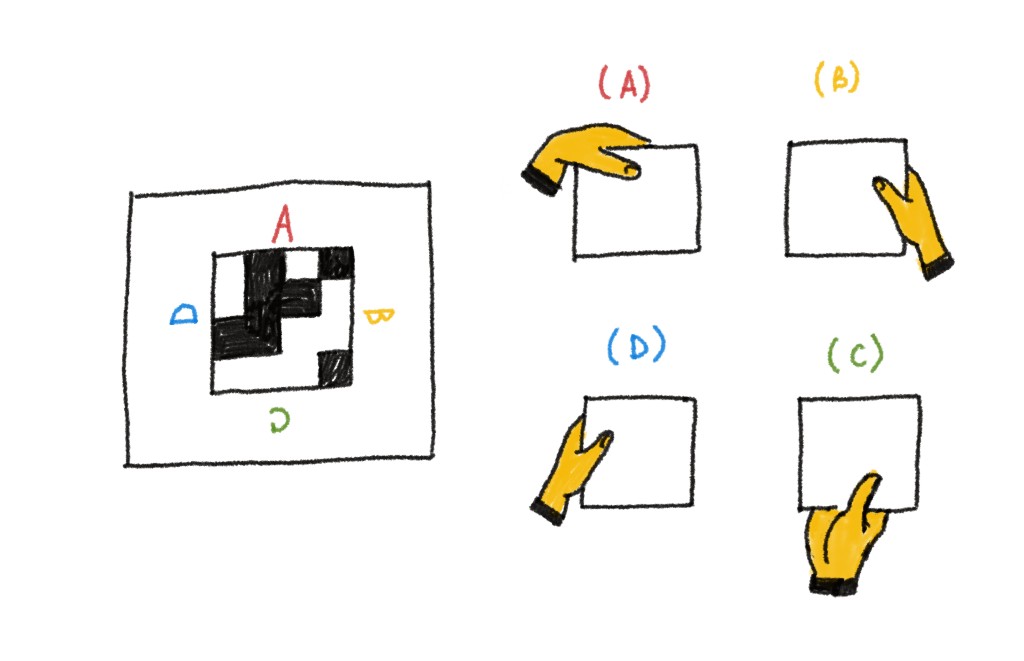

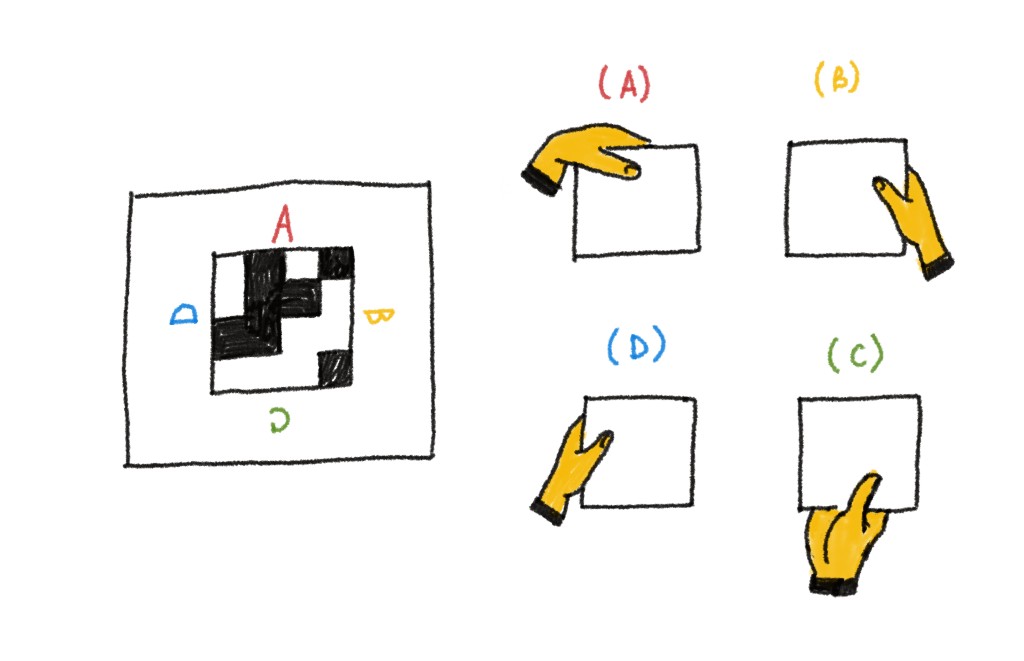

Самый смешной bonding experience у меня был с группой, когда мы на семинарах по экономике придумали стратегию, которая позволяла нам выступать коллективным разумом в опросниках. Опросники выглядели как тесты с выбором из 4 вариантов, и отметки собирались автоматически через plickers-ы. Каждый студент поднимал листочек с персональным qr-кодом и поворачивал его нужной стороной к преподу с камерой. Соответственно, поворот листочка на 90 градусов менял ответ.

Расположение вариантов на бумажке от QR-кода не зависело, и мы выработали стратегию “Держать бумажку за сторону А)”. Тогда твой ответ на вопрос знают все, кто сидят сзади – тупо по тому, как ты держишь лист. Как в моей любимой кооперативной настолке «Ханаби», где надо договариваться без разговоров и с неполной информацией.

Учимся понимать ответ на plickers со спины

Учимся понимать ответ на plickers со спины

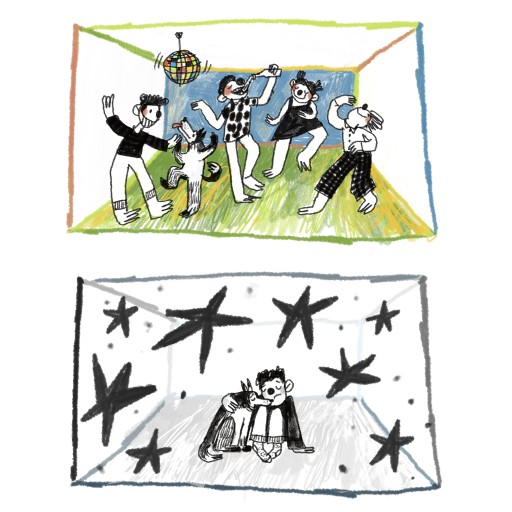

Когда начался карантин, это все куда-то делось. Мы оказались заперты по чатам и почти перестали друг друга видеть. Примерно тогда все новые знакомые стали просто кружочками в телеграме. И спонтанных знакомств стало на порядок меньше, это тоже ощущалось.

Нельзя сказать, что я вообще не испытываю теплых эмоций по отношению к своим однокурсникам. С какими-то ребятами я подружился, но в итоге прямо близко я ни с кем и не общаюсь. И это, конечно, сильно расходилось с моими ожиданиями – что среди однокурсников я уж точно найду себе близких друзей.

И вот только на выдаче дипломов я услышал очень мудрые слова моего однокурсника Игоря, который сказал, что для него однокрурсники были кем-то типа достойных соперников. Таких, к которым ты приходишь за помощью, чтобы чему-то научиться; которым ты помогаешь, когда есть такая возможность; их успехи мотивируют тебя, а твои успехи мотивируют их.

Оглядываясь назад, кажется, что я все равно интуитивно не мешал общение в одну кучу: явно выделяя и однокурсников, и коллег по работе. Наверное, потому что мне подсознательно хочется разделять сферы жизни и не коммититься к чему-то одному. На учебе учиться, на работе работать, а в ровеснике - пить вишневое пиво. И поэтому благородная конкуренция мне по итогу скорее подошла.

Карантин

Представьте себе – вам исполняется 18 лет. До этого вы почти не пили, чтобы не портить будущему себе удовольствие. После наступления 18 вы успеваете с друзьями сгонять в один питерский алкотрип. И – бум – вас закрывают на карантин, потому что к концу года всех убьет китайская зараза.

До карантина я старался проводить дома поменьше времени – всегда были какие-то занятия, которыми можно было заняться из других мест. А тут бац – и ты все время дома, и остается только истерично хихикать от мемов типа «атлант затарил гречи».

Я тогда жил в одной комнате со своим младшим братом – ему было 14, мне 18, и мы категорически не могли поделить территорию – ему нужно было место для подросткового бунта против родителей, а мне – чтоб было тихо, пока я пытаюсь работать. Раньше каждый из нас уходил из дома на весь день, но в карантин этот вариант не работал. Поэтому я делал домашки, пил пивас, и переписывался с девочкой в квартире, где все друг другу постоянно мешали тупо своим присутствием.

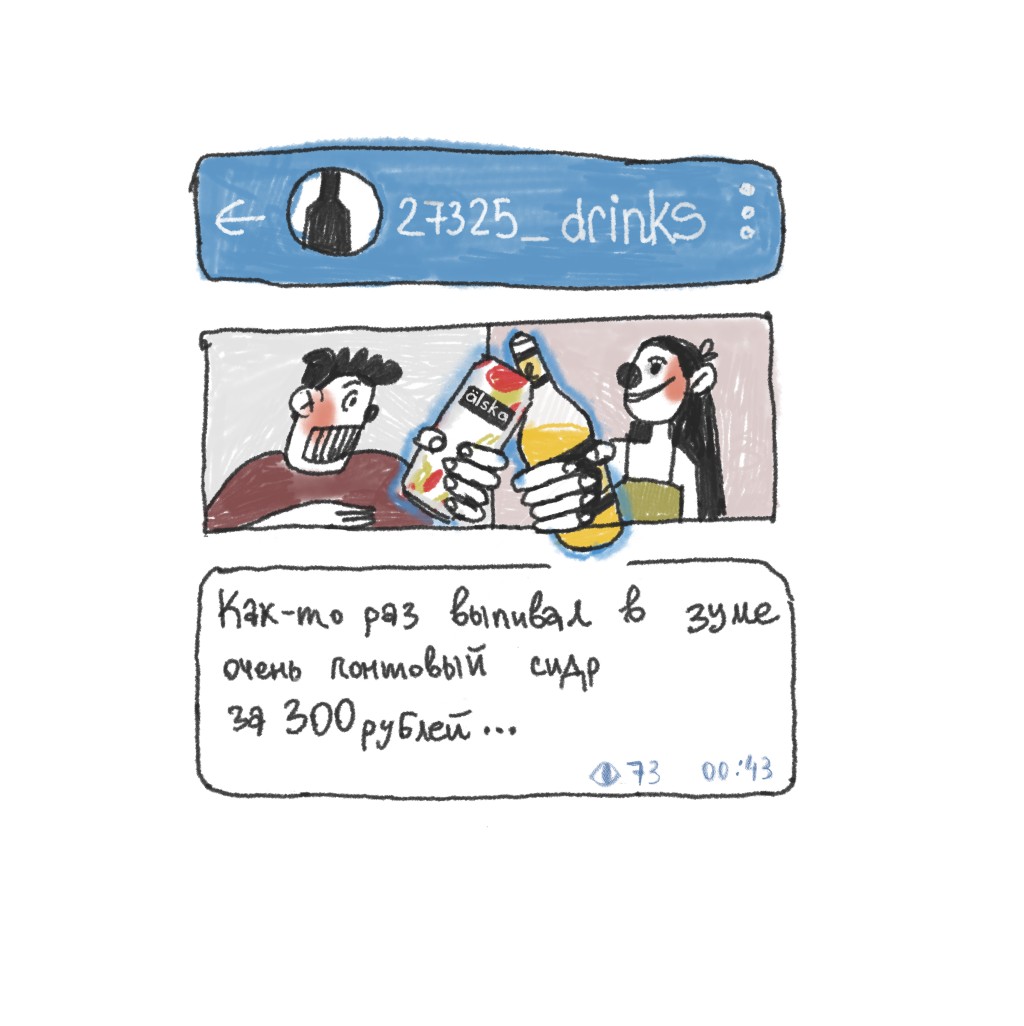

С пивом было смешно – я нашел магазин с крафтом в соседнем доме, и постепенно пробовал оттуда все, что можно – по одной бутылке в день, чтобы не спиться. Я даже завел канал в телеграме, куда обозревал все напитки – с апреля по октябрь 2020 года выложил туда больше 200 разных напитков (среди которых, правда, были и безалкогольные, и даже суп в кружке).

Сейчас канал приватный, можете не искать

Сейчас канал приватный, можете не искать

Я быстро смирился с тем, что с универскими знакомыми социализация сломается – но и с остальными друзьями тоже стало сложно. Если ты не можешь встретиться вживую и при этом хочешь поддерживать контакт – нужно общаться в интернете.

Интернет

Соцсети сломали то, как мы воспринимаем друг друга. Сори, это факт. Зумеры типа меня, которые выросли с интернет-профилями, являются чуть ли не самым одиноким поколением в истории.

Мы обычно знакомимся с людьми вокруг общих активностей. И эти активности сами провоцируют нас на контакт. Если человек становится нашим приятелем, то мы с ним будем чаще видеться и больше общаться. А если нет – ну, вы просто будете периодически пересекаться вокруг общей активности.

Я дружил с одноклассниками. Я был знаком с сотнями ориентировщиков со всей России. Я был знаком с кучей олимпиадников со всей страны. Почти все мои друзья в школьном возрасте имели со мной какую-то общую тему, вокруг которой было легко строить общение. На крайняк всегда можно было говорить про школу.

И я не знаю, что конкретно произошло дальше, но дружить стало настолько сложнее, что это просто пиздануться.

У меня и так были проблемы с поддерживанием дружбы:

- Устраивание встреч с друзьями – это проактивное занятие, которое тратит ресурсы. Нужно выбрать время, освободить расписание. Кто-то не сможет. С ним нужно будет встретиться отдельно.

- Если какой-то хороший человек не прям твой регулярный друг, то у тебя нет повода его куда-то звать сегодня, но ты был бы не против его куда-то звать раз в полгода.

- Общение имеет свойство меняться. Сегодня вам может быть комфортно и весело, а через месяц как-то тухло и бессмысленно. Какие-то люди сами по себе начинают бесить или разочаровывать. Какие-то вроде и норм, но общение получается однобоким и хочется его лимитировать.

И у всех этих проблем появился аналог в интернете. Еще и добавляются новые:

- С кем-то переписываться вообще не хочется, а хочется пересекаться вживую.

- С кем-то хочется видеться только в компании, а в интернете понятие компании отсутствует. Групповые чаты заменяют компанию в разы хуже, чем личка заменяет face to face общение.

Более того, в интернете вы не изолированы. В нем есть постоянный контакт между профилями, которые лайкают, репостят, публикуют, переписываются и комментируют. И держать контакт с людьми, которые активно постят и комментируют, оказывается проще, чем с теми, кто в интернете в роли наблюдателя. И поскольку у тебя мало поводов писать наблюдателям, нужно создавать такие поводы, чтобы они сами вспоминали о тебе и шли на контакт.

Так я начал много постить.

Блог

Еще со школы я писал всякое. В девятом классе я написал несколько десятков стихов, за которые был осмеян кем-то из одноклассников. Мотивами моего творчества были влюбленности и то, как меня никто не понимает. Это, в целом, вполне соответствовало тому времени – я был влюблен и меня никто не понимал.

Ближе к выпускным классам я подцепил в интернете форматы постов-рассуждений, которые были мне ближе. И начал регулярно что-то писать. Писал я исключительно в стол, чтобы систематизировать то, о чем думаю. Классе в 11-ом я, вероятно, прекратил думать – и соответственно писать.

И когда после первого семестра мне внезапно стало одиноко – я решил, что было бы полезно возродить канал.

Я завел ритуал ежедневного поста, благодаря которому у меня всегда было какое-то время на себя. Несколько месяцев я писал исключительно для себя, а потом повесил канал к себе в шапку профиля.

Ко мне стали приходить знакомые и знакомые знакомых, кто-то стал писать в личку про понравившиеся посты. У меня появилось ошущение, что у меня с ними появляется контакт. Ощущение очень странное — потому что вы никогда друг друга не видели и не фолловили — но за счет того, что один читает посты другого, вы чувствуете некоторую близость с другим человеком.

И я понял, что это мой шанс на то, чтобы строить социализацию – поскольку с универом не выходило и назревал карантин, было прикольно прокачивать свой образ в интернете и напоминать знакомым о себе.

Я перенес блог из телеграма в ВК, потому что решил делать его еще более публичным. Референсные проекты располагались в ВК, поэтому хорошей идеей было попробовать его. Я завел какую-то рекламу, потому что мне показалось хорошей идеей собрать у себя подписчиков, которые сами по себе хорошие люди, и с которыми можно было бы построить социальные связи. С одной стороны, это не очень понятные мне связи между креэйтором и аудиторией. С другой стороны, для микроблогеров скорее верно, что если вы заобщаетесь, то как друзья, потому что никаких новых социальных статусов владение микроблогом тебе не дает.

Я не умел в рекламу, но закидывал в нее порядка пары тысяч в месяц (размер вышкинской стипендии) — и через нее ко мне за полгода пришло 2-2.5 тысячи человек. Обидно было уйти из контакта обратно в телегу, где таких чисел у меня нет, и где сложнее расти по подписчикам, но с другой стороны ладно уж, ВК как соцсеть, по которой у меня теплая память, уже давно умер.

Публичный блог в интернете принес мне нескольких знакомых и друзей. Я бы сказал, что инвестиция в рекламу скорее отбилась. И вообще, Люся после знакомства почитала мой блог и сказала, что он ей сэкономил время на начало отношений и узнавание друг друга. Так что дело оказалось полезное.

Из неожиданного я бы выделил то, что даже при аудитории в несколько тысяч человек (большинство из которых тебя даже заочно не знают и просто читают посты) — ты уже начинаешь натыкаться на подписчиков вокруг. Приходишь на тусовку, а половина присутствующих с тобой уже неявно знакома. В других городах или, оказалось, даже странах, можно на улице влететь в кого-то, кто тебя знает по блогерским активностям. А ты этих людей не знаешь и, может быть, не хотел бы знать. А, да, сталкеры тоже появляются.

Иметь аудиторию оказалось прикольно – но она является слабым источником социализации. Каких-то людей в интернете может глубоко тронуть твоя история, они могут что-то про тебя знать – но ты-то этого человека не знаешь. Поэтому я обычно отвечал благодарностями, радовался, что кому-то стало лучше – но в друзей это выливалось редко.

Девочки, пишите!

Когда я говорю, что стал много постить – я имею в виду не только блог. Туда я, конечно, постил много (ровно раз в день!), но это был мой проект, а не я. А все контакты с друзьями хочется вести от своего лица.

В какой-то момент я съехал от родителей и стал вести свой быт. Я снимал однушку в Коньково и большую часть времени проводил наедине с собой. У меня были нетфликс с ютубом на проекторе, но этого недостаточно, когда у тебя в квартире постоянно ТИХО: никакого движа, никто не разговаривает, и очень быстро становится скучно.

И я стал активно постить в личные соцсети. В первую очередь, наверное, инстаграм. Туда можно было в любой момент времени скидывать фотку с камеры и что-нибудь приписывать. Я много что делал в инстаграме: и снимал сторисы, как я смотрю нетфликс, и всякими стикерами с ответами на вопросы делился и фотки из окна выкладывал. Самым активным движем было, конечно, когда я постоянно искал, с кем выпить пива.

И к каждому посту приписывал «девочки, пишите», потому что вдруг какая-то одинокая девочка хочет на свидание, а ей не с кем. А у меня очень удачно дома проектор и попкорн.

Но, как оказалось, дешевые способы напомнить о себе в интернете дают дешевые результаты. Люди готовы отвечать на сторис мемом, но не готовы куда-то идти, если они уже не твои хорошие друзья. А иногда ты сам не готов: кто-то отвечает «го», а ты думаешь «да блять, ну только не ты, с тобой ничего делать не хочу».

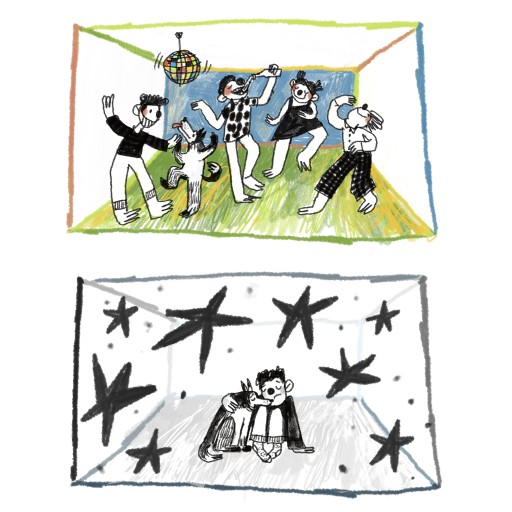

Один из уроков того времени – что очень легко выдавать одни желания за другие. И вот это вот «мне одному скучно, хочу с кем-то выпить пива» на самом деле значило «блин, я хочу себе еще хороших друзей завести». Я тогда был жутко одиноким – и совмещал с этим одиночеством постоянные тусовки. Я существовал по принципу fake it till you make it – и гонял по тусам, чтобы быть в компании – но возвращался домой и не понимал, что там делать.

Моей компанией был плюшевый Ваффи

Моей компанией был плюшевый Ваффи

В общем-то, этот активный период поисков закончился тогда, когда мне было, кого позвать на пиво, на прогулку или на секс. Тогда я стал ходить напрямую в лички соответствующим людям.

Ну а потом мы познакомились и съехались с Люсей – вопросов, что поделать вечером, больше не возникало.

Приход в норму

Мне кажется, что все пробыло в нормальном состоянии где-то год, пока мы с Люсей вместе жили на Малой Андроньевской.

У меня тогда была мотивация что-то делать: всякие образовательные проекты, подкаст, посты в блог. Пить пиво с Люсиными друзьями, и пить пиво с моими друзьями. Звать всех в гости и на тусовки.

Большую часть времени мы тогда проводили с Люсей – просто потому что это было в новинку и прикольно. Исследовали район, гоняли по магазинам, выстраивали быт.

В общем, тогда был какой-то движ. Я ничего про него не помню, потому что это движ из прошлой, неожиданно оборвавшейся жизни, но он точно был.

Я даже не знаю, о чем тогда переживал. Что магистратуру надо выбрать за ближайший год? Или что домашек слишком много и они плохо успеваются в связке с работой? Sweet summer child, что сказать.

По разным городам

Когда началась война, мы с Люсей переехали в Тбилиси с еще десятком наших знакомых. Первое время мы постоянно с кем-то пересекались, чтобы поныть о том, как все сложно, пообсуждать новости, и разделить фрустрацию.

В какой-то момент все обустроили жизнь, и мы перестали регулярно слышать что-то друг от друга. Собираемся иногда на какое-то выпивание пива или вина, но происходит это раз в три месяца, если не в полгода – а между этими моментами ты иногда вообще ни слуху ни духу про друзей.

Еще в эмиграции есть такая проблема, что друзья постепенно начинают разъезжаться. Кто-то вернулся в Москву, кто-то переехал в Батуми, кто-то двинул в Европу, кто-то оказался в Ереване или Стамбуле. Мы вот скоро во Францию должны отправиться.

Но еще более дурацкая проблема в том, что абсолютно все контакты, которые раньше можно было поддерживать естественным образом – быть постоянным клиентом у баристы, встречать тренеров и спортсменов на соревнованиях по ориентированию, видеть однокурсников на какой-то одной контрольной в год или коллег в те дни, когда они все-таки пришли в офис – все такие контакты ломаются, потому что ты больше не в кофейне, не на соревнованиях, не в офисе и не на Покре – ты в Сабуртало.

Какие-то из знакомых и друзей хорошо переходят в интернет-общение, а какие-то делают это очень тяжело. И, опять же, тикток российским друзьям не отправишь, да и в инстаграм они тоже постить реже стали после его блокировки.

У нас с Люсей появились и новые контакты в эмиграции – и новые баристы, и новые знакомые. В конце-концов, наш любимый кассир по имени Мамука, который днем и ночью пробивает продукты в ближайшем супермаркете, приговаривая что-нибудь на русском, грузинском, турецком или французском – в зависимости от настроения. Но, конечно, это сложно сравнивать с тем, что было раньше.

Заключение

Я нахожусь в центре каких-то дурацких противоречий. Я чувствую, что построил какое-то нестабильное общение с близкими друзьями, но делать его стабильным мне не хватает сил. Я был бы не против завести каких-то новых друзей, но при этом у меня такие тонны хороших знакомых, что непонятно, чем они мне не угодили.

Недавно смотрел видос от одного очень крутого вышкинского выпускника про то, что в топовых университетах люди часто оказываются подвержены эффекту того, что все яйца сложены в одну академически-карьерную корзину – и за счет этого им нужно прикладывать двойные усилия для того, чтобы быть хотя бы нормисами по оставшемся шкалам, в частности в вопросах социализаций, хобби, и того, что называют get a life. И я действительно чувствую, как это у меня немножко подзапало.

Я во всех своих проблемах с социализацией виню интернет – в том плане, что в 20м веке структура общения не менялась особо вроде – основными механизмами были почта и транспорт. Телефоны с емэйлами структурно что-то изменили – но это все равно была 1-1 коммуникация. Соцсети ввели какой-то концептуально новый 1-many, с которым пока что не очень понятно, что делать – мы на него только перестраиваемся.

А может быть, это просто отголоски взрослой жизни, которые появились раньше, чем я ожидал. Или ковид. Или война. Может быть, это вообще мир сходит с ума. Или я просто хуевый друг. Не знаю. Буду продолжать наблюдения.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за ощущение, что посты читать прикольно не только мне. Всех друзей целую и обнимаю, не стесняйтесь писать, вы у меня лапочки и я всегда всем рад.

Текст написал Костя Амеличев, иллюстрации нарисовала Люся Свинаренко

Этот лонгрид является частью серии лонгридов «По парам», в которых я рассказываю про свою студенческую жизнь. В следующей части я расскажу про любовные похождения, разбитые сердца и свадьбу в двадцать лет. Следить за выходом лонгридов можно в телеграме два семь три два пять

This is a ChatGPT translation that was not properly verified by any human being.

My starting capital is the people I started with.

© Oxxxymiron, “What Is an Empire?”

When people say that university is the time when you meet all of your future friends, I swear that is the classic “youth equals good” bias talking.

Sure, when you are young it is more fun to go to parties and meet everyone in sight. But you do not actually need a university for that, one socially active friend who attends student parties is enough. If you tag along everywhere with them, you will just as quickly be absorbed into all the circles. From there you can meet new people in those circles, go to their friends’ parties, and so on.

Meeting someone often works like taking the union of two sets of friends

Meeting someone often works like taking the union of two sets of friends

Student years are arranged in a way that you inevitably make a lot of friends. But, damn, not during my student years. Both COVID and emigration hit my social life hard. Four years later I have the feeling that I badly failed the “make friends during university” quest.

Friends

There is a concept called Dunbar’s number which is roughly equal to the 150 social contacts a person can keep up with on average. That figure is literally determined by the size of the neocortex, one of the regions of the brain.

The built-in limit on friends still does not determine the structure of friendship. Different people bond over different topics, with different numbers of friends, at different intensities. Some have a best friend they have known since kindergarten, while others churn through all 150 social contacts every couple of years.

The structure of friendship changes dramatically when the structure of society changes—and over the last fifty years it has changed tremendously. So much so that I barely understand what is considered normal now.

I used to think the normal friendship hierarchy looked like this: there are your closest friends (three to four people). You discuss all the major stuff with them, spend a lot of time together, and support each other. Then there are good friends (ten to thirty people) whom you would, say, invite to a wedding. You do not talk to them as regularly, but the communication is still active. You know how each other is doing, you check in, you talk—just notably less often. And then there are just some folks (acquaintances, pals, call them whatever you want) you know from somewhere. You hardly interact with them, yet you would not mind hearing gossip about them or hanging out if the opportunity arises. And there can be as many of those people as you can physically remember. I, for example, used to memorize names and surnames without faces because I constantly studied participant lists and results at competitions and olympiads. I think there were more than 150 people in total, but I would periodically forget some of those names.

I am not claiming that this is the correct norm, but from both my experience and my friends’, it seemed nice to have it this way. Only I do not keep to it myself. In reality my communication with friends is shifted down almost an entire tier of that pyramid.

The more I think about it, the more it feels like my expectations are off

The more I think about it, the more it feels like my expectations are off

For example, my best friend from school moved to Israel to study, so I saw her once every six months when she came home for break. During the semester we texted once every couple of weeks at best. Because you need to find a time when both of you are online, neither of you has burning deadlines, and you have accumulated topics to talk about. If both of you have been grinding homework non-stop for the past two weeks, there is not much to accumulate.

And there is a whole set of about ten people who are absolutely wonderful, I adore each of them—but we mostly just react to each other’s Instagram stories a couple of times a year. Why? Beats me.

This is despite the fact that I have a large amount of social capital, gathered through different offline communities and thanks to the internet. In a vacuum I am a fairly socially active person with plenty of friends, buddies, and acquaintances. Yet that social capital feels like it converts poorly into satisfying my social needs. I had the impression that other socially active people I know have a much easier time maintaining friendships than I do.

By the way, back in school I had no trouble socializing. Everything I am describing are problems that started after I enrolled at university.

New faces

The easiest way to make a bunch of people become friends is to keep them together in one place with a common goal for a long time. In that respect university is no different from school or an extracurricular club.

I do not know why, but I felt some pressure that I absolutely had to make close friends among my classmates. The longer we studied together, the more obvious it became that it was not really happening.

If you look beyond classmates, I do have some good friends from HSE. But because HSE is gigantic, I would not have crossed paths with them on my own. In practice I met them indirectly, we started hanging out and talking—but that was not tied to me studying at HSE in any way. At best we could co-work on Pokrovka. But I co-worked with other people in Moscow coffee shops just the same.

It is worth noting that, as a representative of the olympiad crowd, I knew half of my cohort even before enrollment. Other olympiad people knew each other as well. That turned out to be a huge trap: thanks to an existing shared context built over many years, lots of people spread out into their already-formed groups and had no desire to mix. Mathematicians stuck with mathematicians, CS folks stuck with CS folks. Alekseys hung out with other Alekseys.

When you enroll they make you replace the sticker on your laptop

When you enroll they make you replace the sticker on your laptop

The split into pilot tracks made the situation worse: in the 90-person pilot programming stream you automatically know half the people, while in the 250-person main track you would have known only ten percent. Same story with the math stream. As a result, in my combined math + CS + stats program I was implicitly isolated from two thirds of my classmates.

Classmates

On-campus university life was funny. I cannot say we were truly friends—we mostly engaged in small talk all the time. You sit down next to a friend in the cafeteria and end up meeting one of their acquaintances, but afterward, at best, you mutually follow each other on Instagram.

My funniest bonding experience with my study group was when, during economics seminars, we invented a strategy that let us answer quizzes as a collective mind. The quizzes were multiple-choice tests, and answers were collected automatically via Plickers. Each student held up a card with a personal QR code and rotated it to face the instructor with a camera. Turning the card ninety degrees changed the answer.

The layout of options on the card did not depend on the QR code, and we developed the strategy of “Hold the card by the A) side.” Then everyone sitting behind you instantly knew your answer just by how you were holding the card. It was like my favorite cooperative board game Hanabi, where you have to coordinate without talking and with incomplete information.

Learning to read a Plickers answer from someone’s back

Learning to read a Plickers answer from someone’s back

When the lockdown started, all of that disappeared. We were confined to chat rooms and barely saw each other. Around then, all new acquaintances turned into little circles in Telegram. Spontaneous encounters dropped by an order of magnitude, and that was noticeable.

I cannot say that I feel nothing warm toward my classmates. I did befriend some people, but in the end I do not stay truly close with anyone. That clashed badly with my expectations—I assumed I would definitely find close friends among my cohort.

Only at graduation did I hear a very wise thought from my classmate Igor, who said that classmates were, to him, kind of like worthy rivals. People you go to for help when you want to learn something; whom you help when you can; whose successes motivate you, and your successes motivate them.

Looking back, I realize I still intuitively kept the types of communication separate: clearly distinguishing classmates from co-workers. Probably because I subconsciously want to compartmentalize areas of life and not commit to just one thing. Study while studying, work while working, and drink cherry beer at Rovestnik. So noble competition ended up suiting me better.

Quarantine

Imagine turning eighteen. Before that you almost never drank so as not to ruin the fun for your future self. After your eighteenth birthday you manage to squeeze in one booze trip to Saint Petersburg with friends. And—boom—you get locked down because a Chinese plague will kill everyone by year’s end.

Before quarantine I tried to spend as little time at home as possible—there was always something to do elsewhere. Then bam—you are home all the time, and all that is left is to laugh hysterically at memes like “the Atlas stocked up on buckwheat.”

I was living in one room with my younger brother then—he was fourteen, I was eighteen, and we absolutely could not share the space: he needed room for a teenage rebellion against our parents, while I needed quiet while I tried to work. Before, each of us would be out all day, but during quarantine that option disappeared. So I did homework, drank beer, and texted a girl in an apartment where everyone constantly got in each other’s way just by existing.

The beer bit was funny—I found a craft beer store in the next building and slowly tried everything they had, one bottle per day so I would not become an alcoholic. I even started a Telegram channel where I reviewed all the drinks—between April and October 2020 I posted more than two hundred different beverages there (including non-alcoholic ones and even soup in a mug).

The channel is private now, no need to look for it

The channel is private now, no need to look for it

I quickly accepted that socializing with university people would break—but it became hard with other friends too. If you cannot meet in person yet want to stay in touch, you have to talk online.

Internet

Social networks broke the way we perceive each other. Sorry, that is a fact. Zoomers like me who grew up with online profiles are practically the loneliest generation in history.

We usually get to know people around shared activities. Those activities naturally prompt contact. If someone becomes your buddy, you will see them more often and talk more. If not, you will bump into each other occasionally around that activity.

I was friends with classmates. I knew hundreds of orienteers from all over Russia. I knew tons of olympiad kids across the country. Almost all of my friends in school had some common topic with me that made communication easy. Worst case we could always talk about school.

I do not know what exactly happened next, but making friends got so much harder it is mind-blowing.

I already had trouble maintaining friendships:

- Organizing hangouts with friends is a proactive endeavor that consumes energy. You have to pick a time, clear your schedule. Someone will not be able to make it. You will have to meet them separately.

- If someone great is not a regular friend, you have no reason to invite them somewhere today, even though you would not mind inviting them somewhere once every six months.

- Communication tends to change. Today you might feel comfortable and have fun, and in a month it feels dull and pointless. Some people simply start to annoy or disappoint you. Others are fine, but the conversations turn one-sided and you want to limit them.

And all of those problems now have an online equivalent. Plus there are new ones:

- Sometimes you do not want to text with someone at all; you only want to meet them in person.

- Sometimes you only want to see someone as part of a group, and “group” is basically absent online. Group chats are a much worse substitute for company than DMs are for face-to-face conversation.

Moreover, you are not isolated on the internet. There is constant contact between profiles that like, repost, publish, text, and comment. It turns out to be easier to stay in touch with people who actively post and comment than with lurkers. And because you rarely have reasons to message the lurkers, you need to create opportunities for them to remember you and reach out themselves.

That is how I started posting a lot.

Blog

I had been writing things since school. In ninth grade I wrote a few dozen poems, for which some classmate mocked me. The themes were crushes and how nobody understood me. That matched the time perfectly—I was in love and nobody understood me.

Closer to graduation I picked up essay-style posts from the internet that felt more my speed and started writing regularly. I wrote purely for the drawer, to systematize my thoughts. In eleventh grade I probably stopped thinking—and therefore stopped writing.

When, after the first semester, I suddenly felt lonely, I decided it would be helpful to revive the channel.

I set up a ritual of a daily post, which meant I always had some time for myself. For several months I wrote exclusively for myself, and then I pinned the channel link in my profile header.

People I knew and friends of friends started coming to me; someone would DM me about a post they liked. I began to feel like that created a connection. The feeling is bizarre—you have never met or followed each other, yet because one of you reads the other’s posts, you sense a certain closeness.

I realized this was my chance to build socialization—since university was not working out and lockdown was looming, it was cool to develop my online persona and remind acquaintances that I exist.

I moved the blog from Telegram to VK because I decided to make it even more public. The projects I looked up to were on VK, so it seemed like a good idea to try it. I bought some ads because it seemed smart to gather subscribers who were decent people I could potentially build social ties with. On the one hand, those connections between a creator and their audience are unclear to me. On the other hand, for microbloggers it is more likely that if you do start talking, it will be as friends, because having a microblog does not give you any new social status.

I was terrible at ads but spent around a couple thousand rubles a month on them (roughly the size of an HSE stipend), and over six months about two to two and a half thousand people came through them. It was a bit sad to leave VK for Telegram again, where I do not have those numbers and it is harder to grow subscribers, but oh well—VK, as a social network I feel nostalgic about, has been dead for a long time.

A public blog brought me a few acquaintances and friends. I would say the ad investment basically paid off. And in general, after we met, Lucy read my blog and said it saved her time on starting the relationship and getting to know each other. So it turned out to be useful.

One unexpected thing is that even with an audience of just a few thousand people (most of whom do not know you even remotely and simply read the posts) you already start running into subscribers everywhere. You show up at a party and half the attendees already kind of know you. In other cities—or, as it turned out, even other countries—you can bump into someone on the street who knows you from blogging. And you do not know those people and maybe would rather not. Oh, and yes, stalkers appear too.

Having an audience turned out to be fun, but it is a weak source of socialization. Some people on the internet may be deeply moved by your story and know things about you—but you do not know them. So I would usually respond with thanks, be happy someone felt better, but it rarely turned into friendship.

Girls, text me!

When I say I started posting a lot, I mean not just the blog. Sure, I posted there a ton (exactly once per day!), but that was my project, not me. You want to maintain all the contacts with friends in your own voice.

At some point I moved out from my parents and started managing my own household. I rented a studio in Konkovo and spent most of my time alone. I had Netflix and YouTube on a projector, but that is not enough when the apartment is always QUIET: no movement, nobody talking, and you get bored fast.

So I started actively posting on my personal social networks. Instagram first and foremost. You could snap a photo with the phone camera at any moment and add some caption. I did all sorts of things on Instagram: posted stories of me watching Netflix, shared sticker prompts with answers, posted window shots. The most activity, of course, was from constantly looking for someone to grab a beer with.

And I added “girls, text me” to every post because what if some lonely girl wanted a date and had nobody to go with. And I very conveniently had a projector and popcorn at home.

But, as it turned out, cheap ways to remind people about yourself online produce cheap results. People are ready to reply to a story with a meme but not ready to go anywhere unless they are already your good friends. And sometimes you are the one not ready: someone replies “let’s go,” and you think “oh hell no, anyone but you, I do not want to do anything with you.”

One lesson from that time is how easy it is to pass off one desire as another. That whole “I am bored alone, I want to grab a beer with someone” actually meant “man, I want to make some more good friends.” I was terribly lonely then while simultaneously constantly partying. I was living by the “fake it till you make it” principle—hopping from party to party to stay around people but coming home and having no idea what to do there.

My companion was a plush Wuffy

My companion was a plush Wuffy

Basically, that energetic search phase ended when I had people I could invite for a beer, a walk, or sex. Then I started going straight into the DMs of the relevant people.

And then Lucy and I met and moved in together—after that there were no more questions about what to do in the evening.

Returning to normal

I think everything stayed in a healthy state for about a year while Lucy and I lived together on Malaya Andronyevskaya.

I had motivation to do things then: various educational projects, a podcast, blog posts. Drink beer with Lucy’s friends and with mine. Invite everyone over and throw parties.

We spent most of our time together simply because it was new and fun. We explored the neighborhood, roamed the stores, built our household.

There definitely was some kind of buzz going on. I do not remember anything about it because that buzz belonged to a past life that ended abruptly, but it was definitely there.

I do not even know what I was worried about back then. Maybe that I had to pick a master’s program within the next year? Or that there was too much homework, and it was hard to juggle with work? Sweet summer child, what can I say.

In different cities

When the war began, Lucy and I moved to Tbilisi along with about ten of our friends. At first we were constantly meeting someone to vent about how hard everything was, discuss the news, and share the frustration.

After a while everyone settled into life, and we stopped hearing from each other regularly. Sometimes we gather for a beer or wine, but that happens once every three months, if not six—and between those times you might not hear a single peep about your friends.

Emigration also brings the problem that friends gradually scatter. Someone moved back to Moscow, someone relocated to Batumi, someone headed to Europe, someone ended up in Yerevan or Istanbul. We ourselves are supposed to go to France soon.

An even dumber problem is that every natural way to maintain contact—being a regular at a barista’s shop, seeing coaches and athletes at orienteering meets, bumping into classmates at an annual exam or co-workers on the rare days they show up at the office—all of those fall apart because you are no longer at the coffee shop, at the competitions, at the office, or on Pokrovka—you are in Saburtalo.

Some acquaintances and friends transition to online communication just fine; others find it very hard. And again, you cannot send TikToks to friends in Russia, and they started posting on Instagram much less after it was blocked.

Lucy and I have made new contacts in emigration—new baristas, new acquaintances. Ultimately our favorite cashier named Mamuka, who rings up groceries day and night at the nearest supermarket, muttering something in Russian, Georgian, Turkish, or French depending on his mood. But of course it is hard to compare that to what we had before.

Conclusion

I am stuck in the middle of some ridiculous contradictions. I feel like I have built a flimsy connection with close friends, but I do not have the strength to make it solid. I would not mind making some new friends, yet I already have so many great acquaintances that it is unclear what exactly is wrong with them.

Recently I watched a video by a very cool HSE alumnus about how people at top universities often fall for the effect of putting all their eggs into one academic-career basket—and because of that they have to put in double the effort just to be normal on other scales, especially when it comes to social life, hobbies, and what people call “get a life.” And I do feel like that aspect is sagging for me.

I blame the internet for all my socialization issues—in the sense that in the twentieth century the structure of communication barely changed: the main mechanisms were mail and transportation. Phones and email changed things structurally, but it was still one-to-one communication. Social networks introduced some conceptually new one-to-many model that we are still figuring out—we are only just adjusting to it.

Or maybe these are just echoes of adult life arriving earlier than I expected. Or COVID. Or the war. Maybe the whole world is going mad. Or maybe I am simply a lousy friend. I do not know. I will keep observing.

Subscribe to the channel, hit like. Thanks for making me feel that I am not the only one who enjoys reading these posts. Hugs and kisses to all my friends—do not be shy about writing, you are all sweethearts and I am always happy to hear from you.

Text by Kostya Amelichev, illustrations by Lusya Svinarenko

This longread is part of the “After Classes” series where I talk about my student life. In the next installment I will write about romantic escapades, broken hearts, and a wedding at twenty. You can follow new longreads on the Telegram channel two seven three two five