Я убежден, что если студент не страдает, то он не развивается

(с) Евгений Соколов, академический руководитель ПМИ в ВШЭ

Учеба в вузе и где-либо еще — это просто два разных явления. Стандартная учеба предполагает, что ты в удобное время смотришь и читаешь всякое, делаешь что-то свое и ходишь на какие-то занятия. Разумное количество времени, которое можно чем-то заниматься: несколько часов в неделю. Универ занимается тем, что сваливает на тебя бесконечность материала и дает неделю на освоение. А потом повторяет так восемь семестров по пятнадцать-двадцать недель с перерывом на летние практики.

Обычная учеба — это когда ты спокойно делаешь то, что нравится, постепенно становишься в этом лучше, а основным источником мотивации является твой интерес.

Универ — это когда все в огне, ты не помнишь, когда последний раз нормально высыпался и отдыхал, а тебе нужно сделать десять разных заданий за ближайшие три дня. И это хорошо, если ты понимаешь половину слов в их условиях.

Но после учебы случается стокгольмский синдром и появляется мысль «хочу еще».

Вот так все и было

Вот так все и было

Вышка: административно

Я обычно стараюсь больше говорить про то, о чем знаю, и говорить меньше о том, в чем плохо разбираюсь. Поэтому мне нужно сделать оговорку: как ни парадоксально, о своей альма матер, Высшей Школе Экономике, я знаю скорее понаслышке. Она слишком большая и децентрализованная для того, чтобы можно было хоть что-то про нее понимать. Она существует в нескольких городах, с кучей факультетов и департаментов, а корпусы разбросаны по всей Москве.

Когда мы говорим про МГУ – представляем себе высотку на Воробьевых, хотя существует исторический корпус на Моховой. Когда говорим про Физтех – думаем про конкретный кампус в Долгопрудном. А с Вышкой непонятно! Где она? Покажите мне! Я вот в основном корпусе на Мясницкой был всего один раз – когда документы подавал.

Только в одной Москве – 5 кластеров и десятки зданий

Только в одной Москве – 5 кластеров и десятки зданий

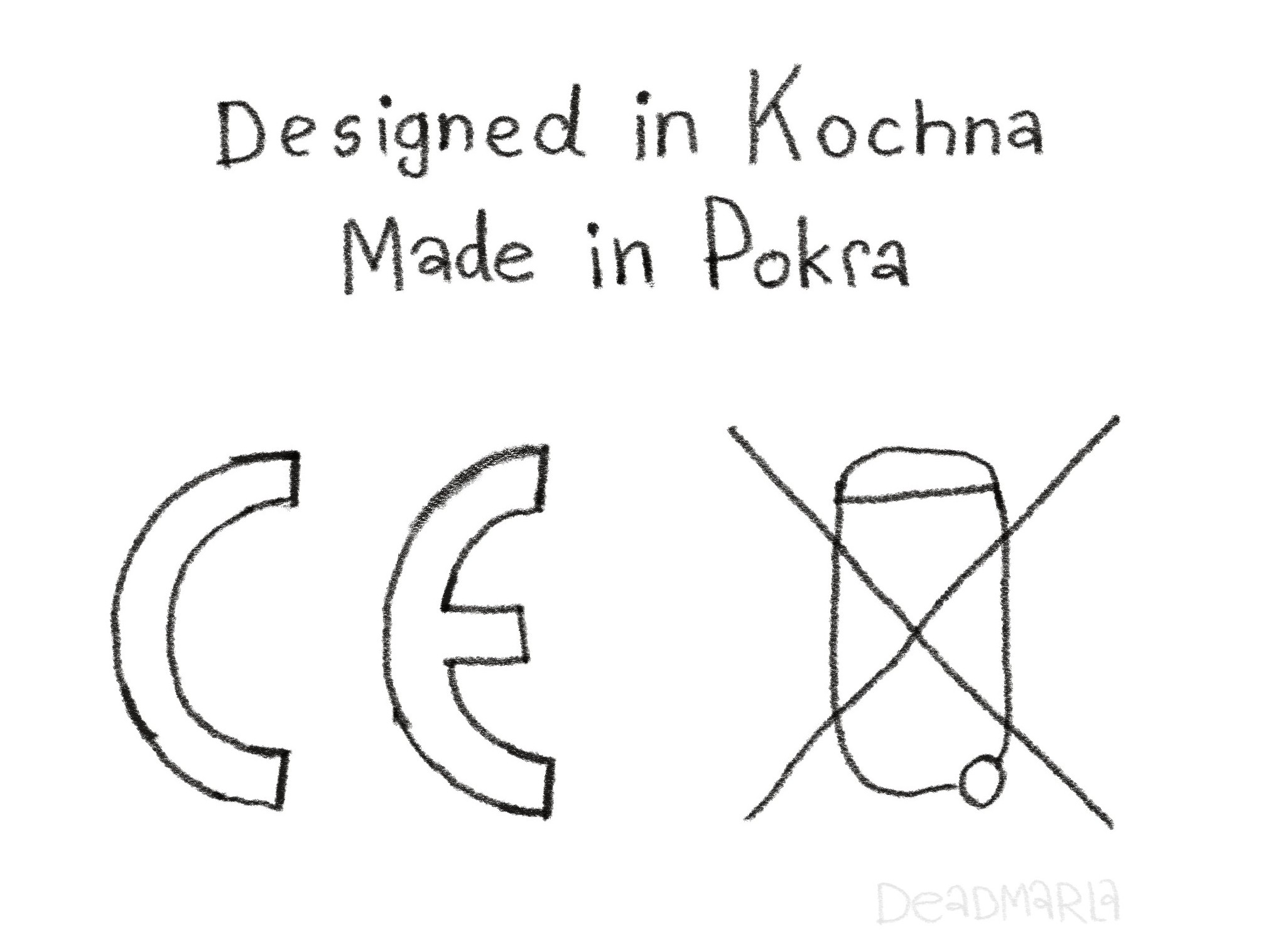

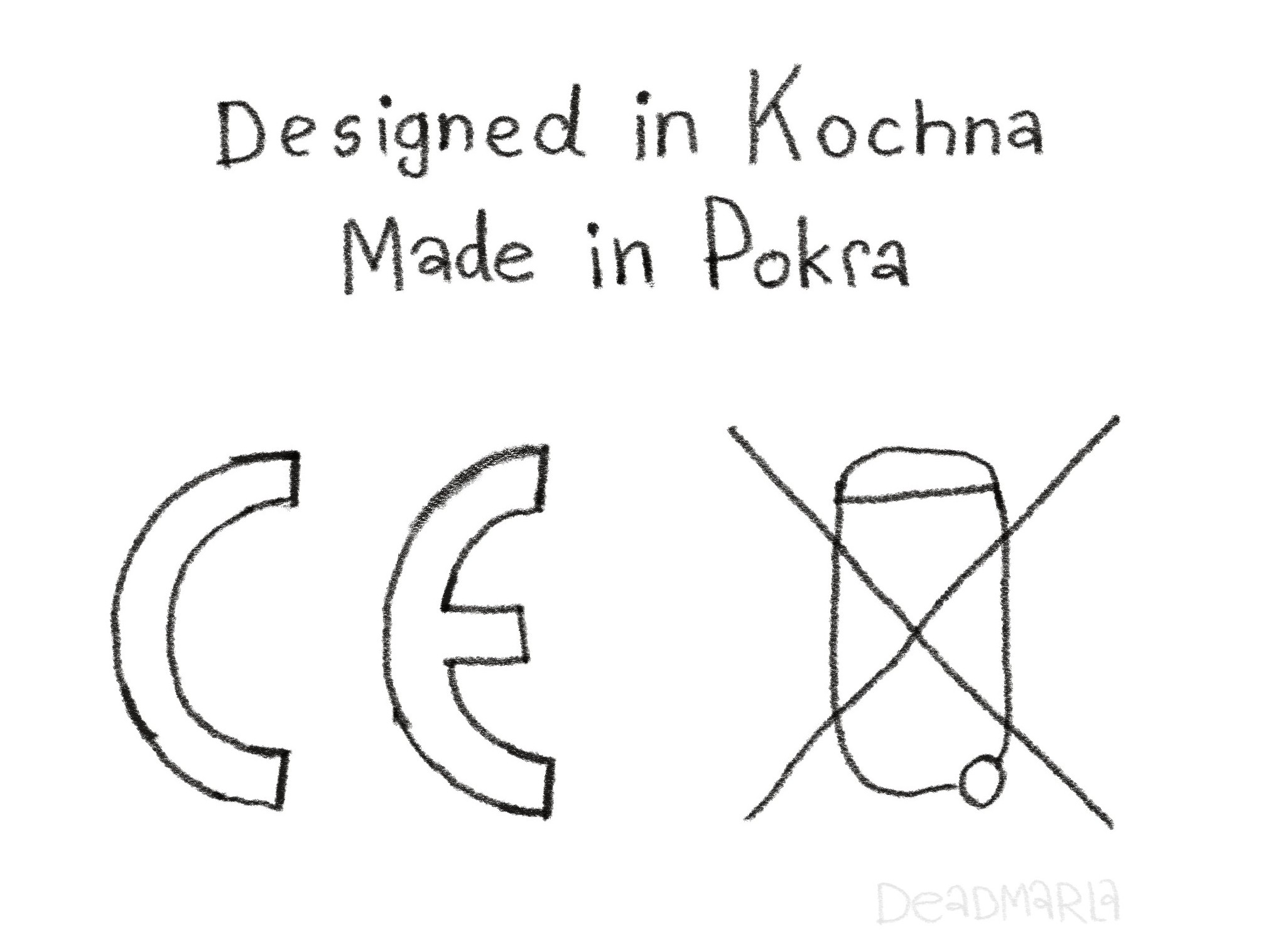

Мой корпус был на Покровском бульваре — это самый новый и модный корпус, так называемая Покра. Там еще делался ремонт, когда мы летом 19-го относили фотки для студаков. И я почти все время провел именно на Покре. Вернее, 85% времени я провел в зуме и телеграме, но оффлайн время относилось к Покре. И, в общем-то, там было не так много разных студентов: только из соседних центральных корпусов. А остальных студентов и не видно, так что ты в своего рода изоляции даже от других студентов Вышки.

Еще, конечно, важно заметить, что ВШЭ сейчас имеет мало фокуса на экономику. Сейчас в Вышке учатся примерно все, кого только можно представить: от биологов и программистов до философов и журналистов. У меня был один вводный курс по экономике, конечно, но сейчас, вроде как, уже и его на что-то заменили. Поэтому не дайте названию вас обмануть! К слову «экономика» в расшифровке ВШЭ нужно относиться примерно так же, как к слову «московский» в расшифровке МГУ – как к уникальному идентификатору, а не как к семантической единице.

Вышка: учебный процесс

В Вышке нестандартные для России учебные процессы, во многом взятые из практик современной западной академии.

Во-первых, в Вышке учебная нагрузка распределена более равномерно. Каждый семестр разбит на два модуля, после каждого модуля есть сессия, после сессии, как правило, нет каникул, кроме новогодних. Студент Вышки учится всегда.

Во-вторых, сессии устроены принципиально по-другому. Сессии — это не по три дня на каждый экзамен, это экзамены каждый день. Стандартная сессия проверяет, что ты экстренно заботал билеты. Сессия в Вышке проверяет, что ты смог вспомнить после семестра.

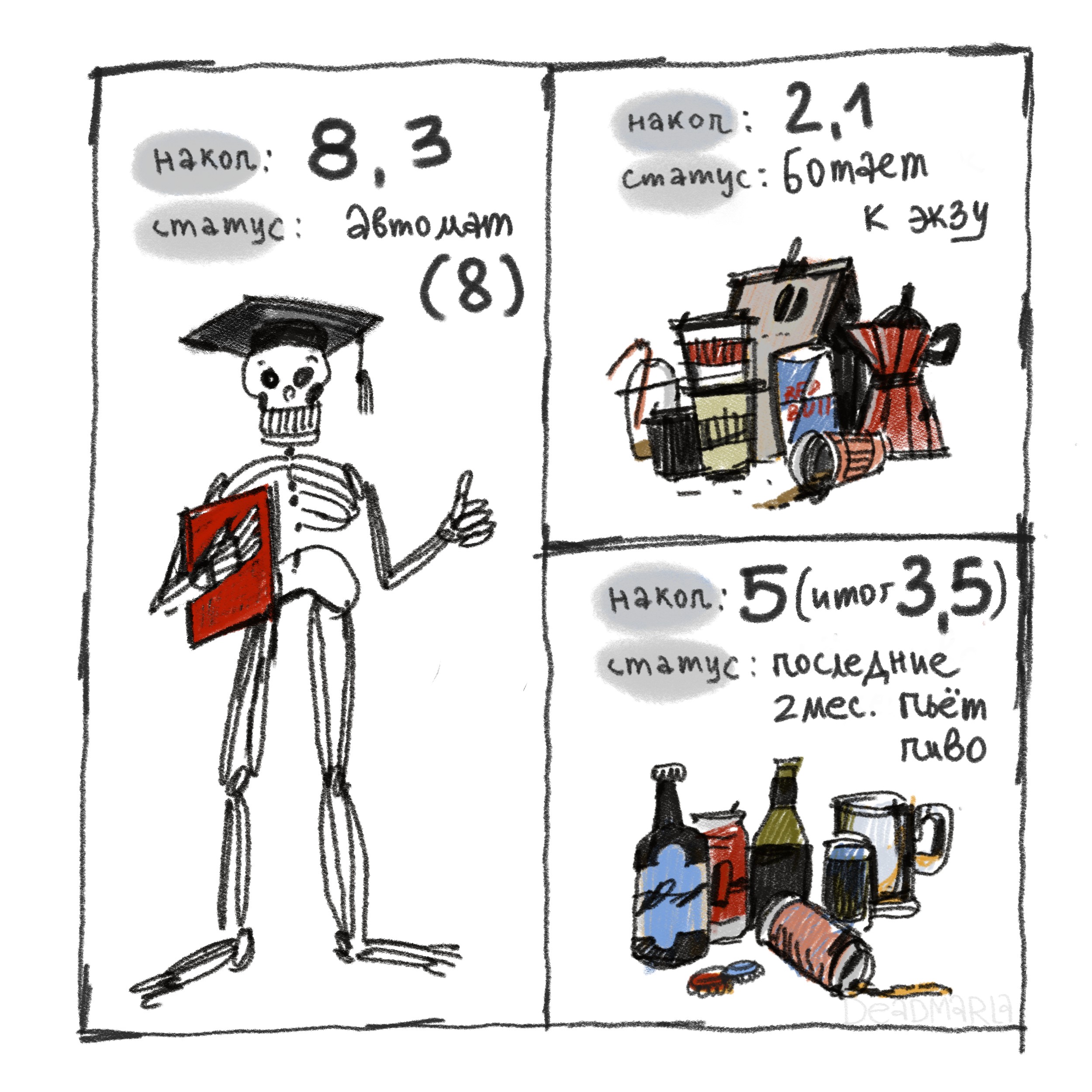

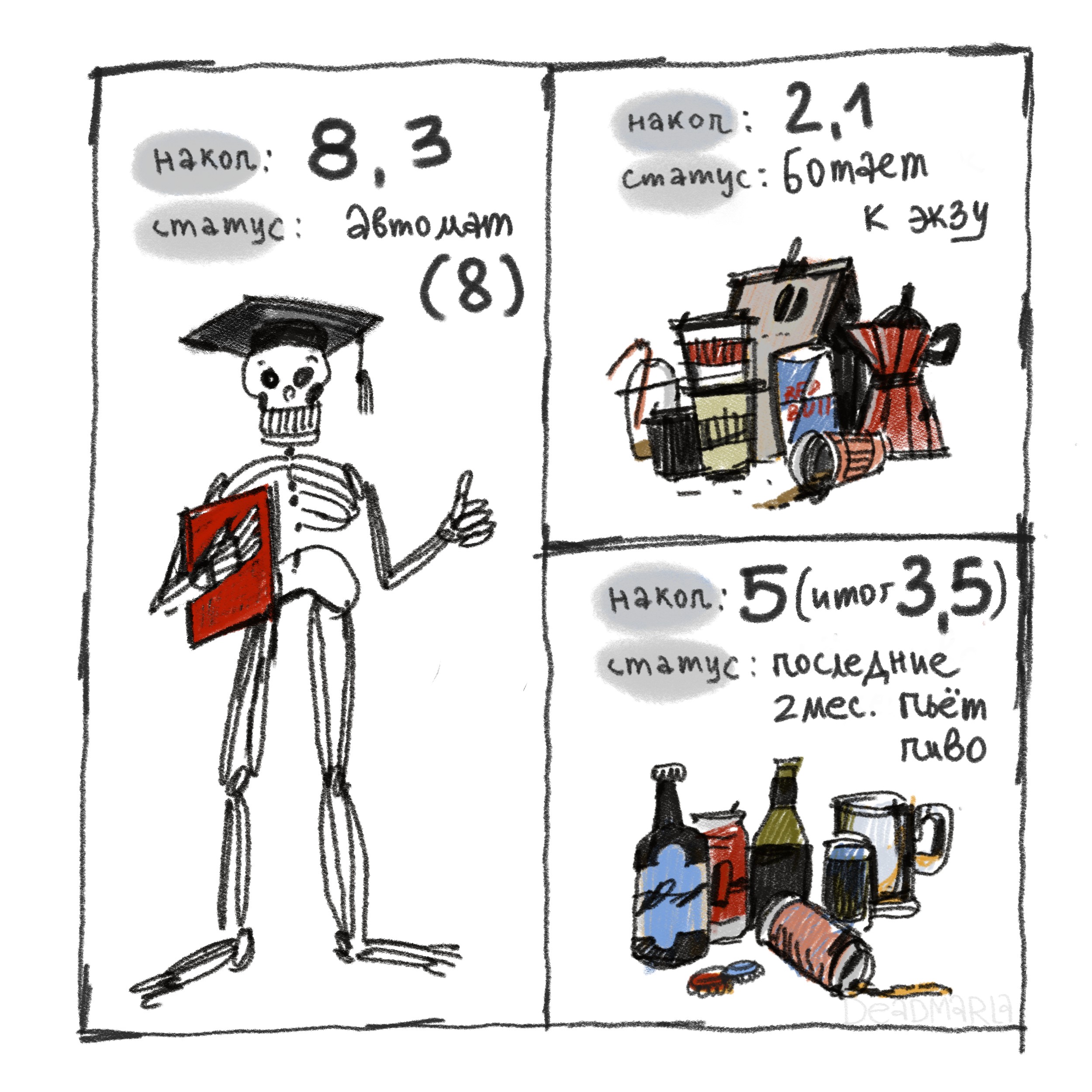

Соответственно, вообще не факт, что тебя надо проверять на экзамене. Если ты постоянно ботал, то и так понятно, что после семестра в голове что-то осталось. Поэтому есть понятие накопленной оценки — это оценки за домашки, тесты, контрольные и коллоквиумы, которые складываются в одну общую оценку за семестр (или модуль). Итоговая оценка за курс получается из накопленной и экзамена. При этом по накопленной достаточно часто можно получить автомат. В общем-то, я практически не ходил на экзамены ровно по этой причине.

За счет этого в Вышке у тебя всегда есть какие-то открытые домашки, будущие контрольные и коллоквиумы, а экзамен часто является просто верхнеуровневой проверкой того же самого материала курса. Оценка, соответственно, очень поощряет постоянную работу, условно сотню часов на протяжении полугода. Стандартная же сессионная система поощряет скорее тех, кто единожды потратил 30 часов подряд перед одним экзаменом. Там, конечно, еще есть всякие зачетные недели – но мне никто так и не смог внятно объяснить, какой в них смысл.

В вышке получить десять шестерок в течение семестра бывает лучше, чем одну десятку за экзамен. Поэтому дисциплинированные ребята обычно получают автомат, а те, кто за семестр не сделал вообще ничего, очень рискуют отлететь. В этом плане быть тупым работягой получается выгоднее, чем гениальным раздолбом.

Есть ещё понятие пацанского автомата — это когда ты за первую пару месяцев получаешь столько, чтобы больше ничего не делать, никуда не приходить, и все равно получить зачет. Я не очень большой фанат этой схемы, но с другой стороны она, опять же, помогает вполне формально оценить студента на «ладно, получай свою тройку». Оценка, кстати, десятибалльная, поэтому на самом деле тройка в Вышке это неудовлетворительная оценка, а минимальной приемлемой оценкой у нас является 4 (или 3.5 до округления).

Три типа студентов перед сессией

Три типа студентов перед сессией

Из интересного про предметы: все сдают английский в формате IELTS. Наверное полезно, не знаю — мне было полезно, потому что я потом через год сдавал настоящий IELTS. И физкультуры нет. Хз, как это работает, до сих пор не верю, что это легально.

Есть майнор — двухлетний набор курсов по выбору, который обязательно должен быть не по твоей основной теме. Мне показалось, что майноры в среднем такие себе, скорее для фана. У меня был майнор про прикладной статистический анализ — и меня скорее запутали и убедили, что статистикой заниматься неприятно. Но, наверное, для вводных и более общих курсов, типа философии или медиа, получается норм и прикольно. Бумажку о повышении квалификации обещали выдать вместе с дипломом!

О, и еще спрашивают мнение про курсы и преподов (правда, перед сессией – не понимаю, почему не после). У нас на факультете к этому прислушивались и курсы улучшали. Но, насколько я понимаю, не везде ситуация такая. Например, где-то бывают незаменимые преподы, которых никто не любит, но их не на кого заменить. Монополия на преподавание! Правда, за мое время на ПМИ даже такие монополии сменялись, так что шанс на улучшение курсов есть всегда.

Вышка, конечно, устроена сложно — но не настолько сложно, чтобы не разобраться. И, в общем-то, большинство схем оказываются вполне логичными и полезными, так что в какой-то момент даже странно, что бывает по-другому.

ФКН ПМИ

В докладе Симона Снейка «Infinite game» есть сравнение эппл и майкрософт в нулевые. Все руководство майкрософт смотрело за действиями конкурентов, копировала фишки, сравнивала характеристики. Для них было важно быть лучше по конкретным показателям за конкретный период.

Руководство эппла просто делало свое дело, и вместо того, чтобы сравнивать себя с конкурентами, занималось тем, что соответствовало их видению.

Поэтому когда майкрософт выпустило свой аналог айпода, который на бумаге был в 10 раз лучше оригинала, менеджеров эппла это не волновало – они продолжали делать свое дело, потому что именно оно двигало их вперед.

В этой аналогии ПМИ на ФКН — это нынешний эппл российского ит-образования. Рядом есть еще пара достойных майкрософтов – очень мощных и интересных по описанию (учиться в них, к сожалению, не приходилось). Но при этом именно ПМИ в Вышке – это визуализация принципа doing things differently.

Примечание: До переезда на Покру ФКН базировался на Кочне

Примечание: До переезда на Покру ФКН базировался на Кочне

Во-первых, ПМИ работает на огромном наборе студентов. В нашем наборе было 350 человек, из которых до выпуска дошло где-то 260. Во-вторых, я даже не знаю, как это объяснить, ПМИ был целиком ориентирован на качество. Я не знаю, какие у преподов KPI, но я видел, как все из кожи вон лезут, чтобы улучшать программу. Добавляют курсы, меняют преподов, реструктурируют материал и домашки, выкидывают бесполезное. В-третьих – Вышка поразительно гибка в том, какую траекторию развития выбрать. Можно пойти ботать студенческие олимпиады, можно уйти строить бизнесы, можно учиться, а можно учиться углубленно; можно пойти строить карьеру, можно вести социальную жизнь, а можно скомбинировать все вышеперечисленное в желаемых пропорциях.

У меня было очень много хороших инженерных курсов. Все истории про то, что проект сдавался методом «показать преподу код и запустить перед ним программу» — ну нет, это было моветоном. К нам приходили чуваки из индустрии, которые поднимали специальную инфраструктуру для курсов. И вообще, да, к нам на инженерные курсы приходили чуваки из индустрии, и если они вели курс плохо, то на следующий год вместо них приходили другие чуваки из индустрии, которые вели лучше.

Еще нас минимально заебывали формальностями. Нам не предъявляли требования по ГОСТ-у для оформления каких-либо работ. Зато нам предъявляли требования, чтобы работа получилась ценная по содержанию. Никто не доебывал студентов посещением пар тогда, когда это не было нужно. Разбираешься быстрее, чем на парах — ну так из дома все сделай, а потом иди делать бонусное. И вообще, мы не дураки, камеры поставим, лекцию запишем, конспект затехаем — ты, главное, материал изучи. Никто не доебывал бесполезными экзаменами, если курс был про наработку навыков — раз уже есть домашки, которые проверяют эти навыки, то и оценка будет ставиться по ним. На таких курсах экзамены и пересдачи оставались для тех, кому не хватило баллов за семестр.

Даже вот, не побоюсь такого заявления — ПМИ был одним из лучших направлений с точки зрения соответствия вышкинским ценностям по учебному процессу. Из моих наблюдений, многие из этих вещей получилось реализовать, потому что:

- Было просто преподавать асинхронно — через записи или конспекты. Поскольку в технических науках ты не зависишь от конкретного лектора, можно относительно спокойно смотреть записи лекций других преподов или даже курсы других университетов.

- Практически всегда были прозрачные критерии для происходящего — в математике и программировании иметь критерии оценивания просто, а с ними можно быть уверенным в своих баллах.

- Самостоятельная работа ценились очень высоко — а для инженерных курсов домашки зачастую вообще были единственным элементом контроля.

- Приоритетом всегда был конечный выхлоп для студента — поэтому и акценты всегда были расставлены на самом важном. И в преподавании, и в организации.

- Между преподами и студентами не было значительной «классовой» разницы — не было такого, что кто-то уверенно несет чушь, потому что он выше по статусу. Все были более-менее равными в этом плане.

Вышка: скидки

После блока рекламы нужно, наверное, прописать отдельно важную вещь, которая относится к скидкам и оценкам в зачетке.

В Вышке есть система рейтинга. Она предполагает сравнивание твоей средней оценки с другими студентами потока. Она используется для того, чтобы как-то приоритезировать студентов. Например, при отборе на майноры и специализации твоя позиция в этом рейтинге играет ключевую роль.

Это, с одной стороны, достаточно разумно — как сравнивать студентов, если не по оценкам? С другой стороны, эта универсальная схема плохо работает для разных категорий студентов.

Например, при отборе на майноры по позиции в рейтинге сравниваются студенты разных учебных программ. На ПМИ держаться высоко в рейтинге тяжелее, чем на более простых программах. А значит, ты в рейтинге как бы ниже, хотя учишься как бы больше. Я вот из-за этого не попал на майнор, на который хотел изначально.

Студент ПМИ попадал на тот майнор, на который хотел, фото в цвете

Студент ПМИ попадал на тот майнор, на который хотел, фото в цвете

Очень важная вещь, на которую влияет рейтинг — скидки за обучение и приоритет при переводе на бюджет. Это значит, что платникам очень важно место в рейтинге. Более того, со скидок можно слетать, если твоя позиция в нем недостаточно высока. При этом скидки очень активно предлагаются студентам при поступлении — что, в общем-то, является скамом: первый семестр стоит 25% от полной стоимости, а потом слетевший со скидки студент платит 100%, чтобы не отчисляться в армию. Не то, чтобы на скидке было невозможно удержаться, но это может быть достаточно сложно, так что это важно иметь в виду.

И автоматически возникают проблемы, когда дается выбор между курсами — если ты учишь более сложные курсы, то как бы роняешь свои баллы. Например, на ПМИ есть пилотный и основной поток по математике и программированию в первые два года — более мощный поток будет проходить более мощные курсы. Более мощное может быть прикольнее учить, но это автоматический риск с точки зрения оценок и рейтинга. Правда, спрос на пилот среди платников невысокий, насколько мне известно.

Моя учеба

Мой бакалавриат состоял из 8 семестров. Первые 4 были адом, следующие 3 были скорее чилловыми, а 8-ой был опять адом.

Первые свои два года я когда-то расписывал в отдельной статье, на них можно посмотреть еще раз.

Генеральная идея первых курсов в сильном техническом универе — дать прочную базу, поверх которой можно строить актуальные профили. Для меня было дофига перекоса в математику, и я страдал. Сейчас я бы заменил что-нибудь на углубленный курс по C++, но в мои годы такой возможности еще не было. Каждый семестр начинался с того, что я возвращался с каникул, в первую неделю получал гору домашек, которую физически не успевал. За неделю я кое-как сдавал задачки, и мне выдавали новые, уже на следующую неделю.

Когда начались профильные семестры, стало гораздо понятнее, что и зачем происходит. С точки зрения программы, все расходились по своим специализациям и набирали курсы по своему усмотрению – и, в целом, делали то, что было интересно. Я в основном слушал про всякие технологии в индустрии, как решают инфраструктурные челленджи, иногда прерывался на нетипичные для моего направления курсы – например, по компьютерному зрению и дифференциальной геометрии, чисто потому что было интересно их послушать. Часто требовалось больше усилий на тайм-менеджмент: домашки в два раза больше, а дедлайны в два раза реже. Но я с таким справляюсь даже лучше, так что меня все устраивало.

Если суммировать 4 года учебы, то моя образовательная привычка заключается в том, чтобы пропускать пары, а потом самому разбираться в том, как сделать задания на основе пропущенного материала. В те времена, когда надо было приходить очно, чтобы что-нибудь услышать, я приходил на пары и делал что-то свое в ноутбуке, пассивно слушая препода. Часто я делал какую-то другую домашку или рутинную работу. И уже дома разбирался, что же случилось на лекции.

Причин у этого несколько:

- Мне проще планировать время, когда я ни к чему не привязан. И в этом плане конкретное время для конкретных пар может оказаться тупо неудачным – я, может быть, в это время хочу по другому проекту что-то успеть. Или спать, в конце концов.

- Я, как порядочный зумер, не умею концентрироваться на чем-либо больше 30 секунд. Так что я физически не могу просидеть пару, не выпав из нее. Ждать меня никто не будет, а выпав единожды, очень тяжело вернуться – так что я в какой-то момент начал к этому относиться по-философски.

- Я плохо воспринимаю theory-first обучение — оно у меня не строит интуицию. Мне сначала надо повертеть концепцию на практике, чтобы понять, зачем она вообще нужна, а потом переслушать весь материал. А зачем слушать дважды?

Реальные истории с моих пар

Реальные истории с моих пар

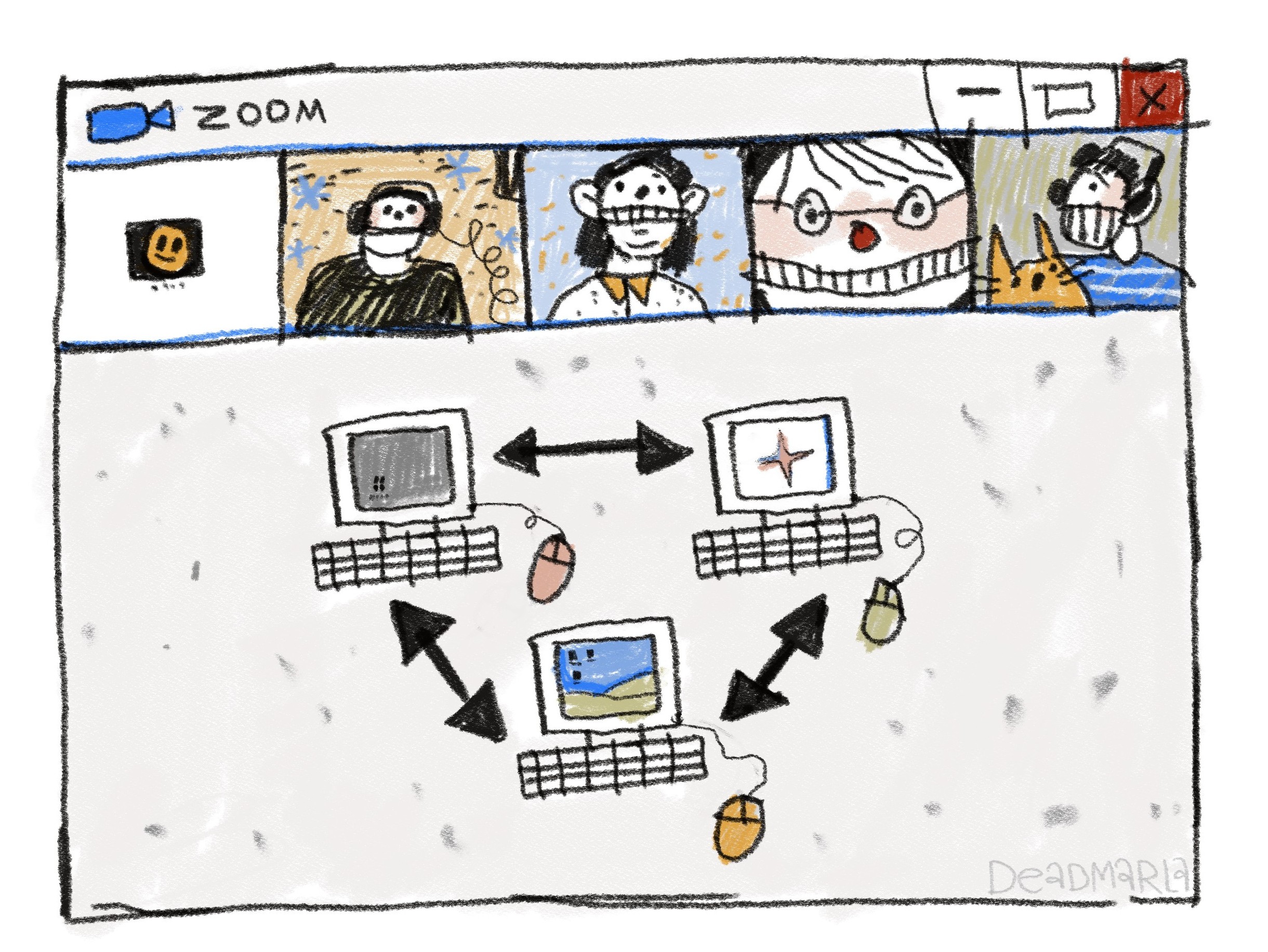

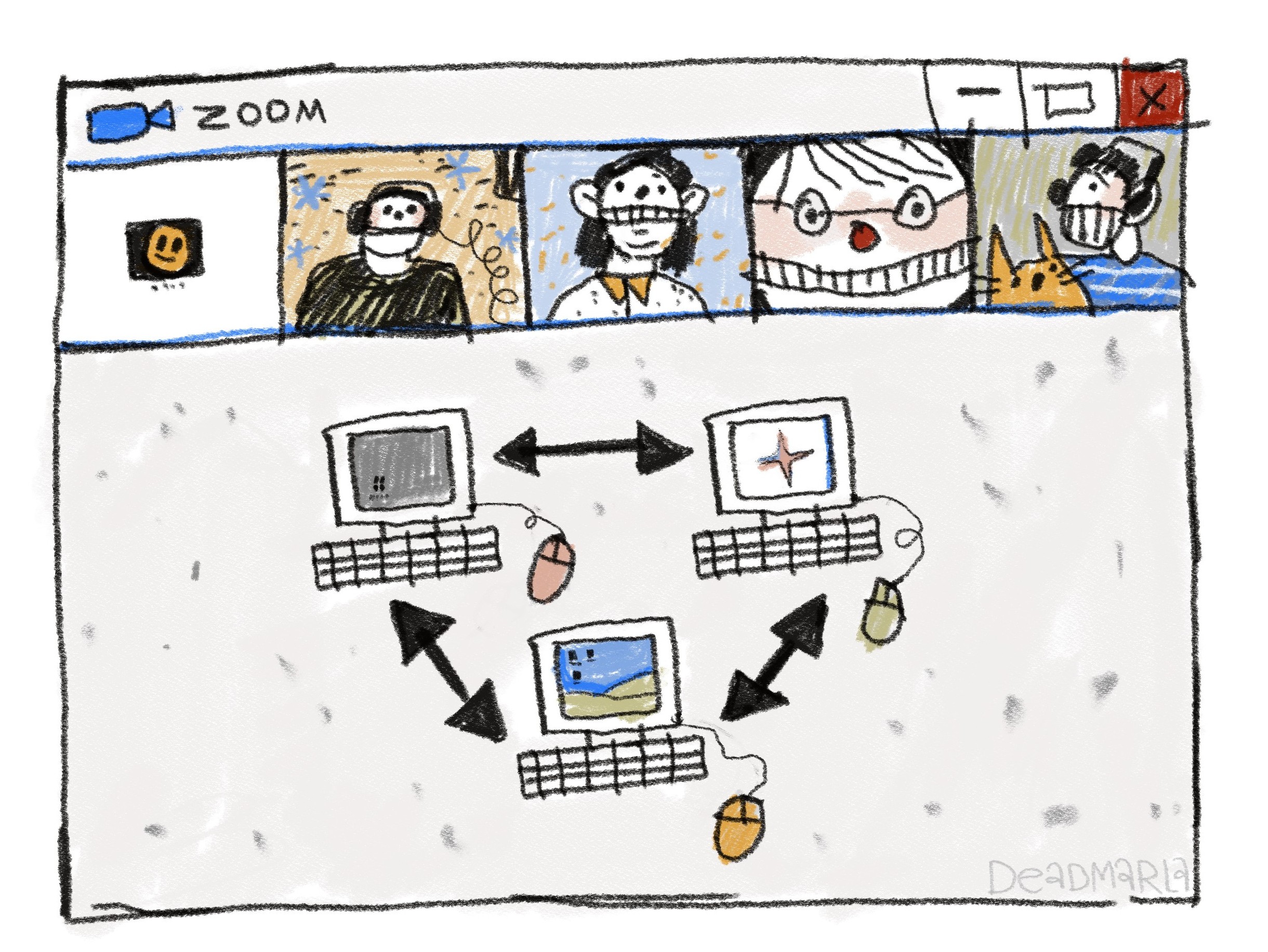

Во втором семестре случился зум. Боже, храни зум.

До этого студенты как-то выкручивались сами - писали конспекты и скидывались на камеру для однокурсника, который готов ходить и записывать. А дистант показал, что это все можно сильно оптимизировать.

Те, кому было важно ходить на пары и смотреть на преподов, сильно потеряли, но я оказался в выигрыше. Без зума мой средний балл был бы ниже в два раза, зуб даю.

Еще, кстати, без зума не было бы возможности уехать из России, когда началась война. Так что зум не только спонсор моей gpa, но и диплома в целом.

В целом, почти нигде моя стратегия не подвела. Единственное, что могу вспомнить — был один курс, где задания сильно расходились с лекциями. Вот там я сделал вообще все и очень хорошо, но это не спасло меня от пробелов по содержательному материалу. С другой стороны, у меня после универа еще вся жизнь свободного времени, чтобы нужную запись лекции посмотреть – в ближайшее время закрою все свои теоретические долги, уже зная, зачем мне их закрывать.

Думаю, что для кого-то такая стратегия не подойдет и нужна будет другая. И в этом как раз большой плюс Вышки – она хорошо ложилась на любую стратегию. Даже те, кто решил забить на учебу и закрываться ради корочки, как правило, не вылетали.

Специализация

Моей специализацией были распределенные системы. Я их выбирал, как что-то «программистское» и при этом умное — соседние специализации фокусировались на ML, которым мне меньше хотелось заниматься.

В целом, я бы сказал, что примерно так и получилось. Это инженерная специализация, на которой мы обсуждали всякие крутые системы, которые разрабатывают в гуглах и амазонах, копались в том, как они внутри устроены, решали какие-то инфраструктурные задачи, типа проектирования сервисов на облачных решениях, обень глубоко обсуждали такие вещи, как многопоточка и коненсусы.

Геораспределенная РС-195 слушает про геораспределенные РС

Геораспределенная РС-195 слушает про геораспределенные РС

Одна из вещей, которая меня больше всего стала прикалывать к концу учебы — чтение статей. Неподготовленному читателю сложно читать статьи с конференций, но в какой-то момент щелкает, и это становится интересным способом прочитать чужой опыт и идеи без каких-то посредников, которые исковеркают весь смысл.

И вообще, сейчас, когда это все закончилось, мне гораздо проще взять и посмотреть онлайн-лекции или какие-то выступления с конференций, чем до этого. Я для себя объясняю это тем, что универ повысил сложность материала, которую я могу легко воспринимать. Поэтому теперь это не научпоп видосы, а лекции. Иногда даже смеюсь во время просмотра, вот до чего докатился!

Нагрузка и отдых

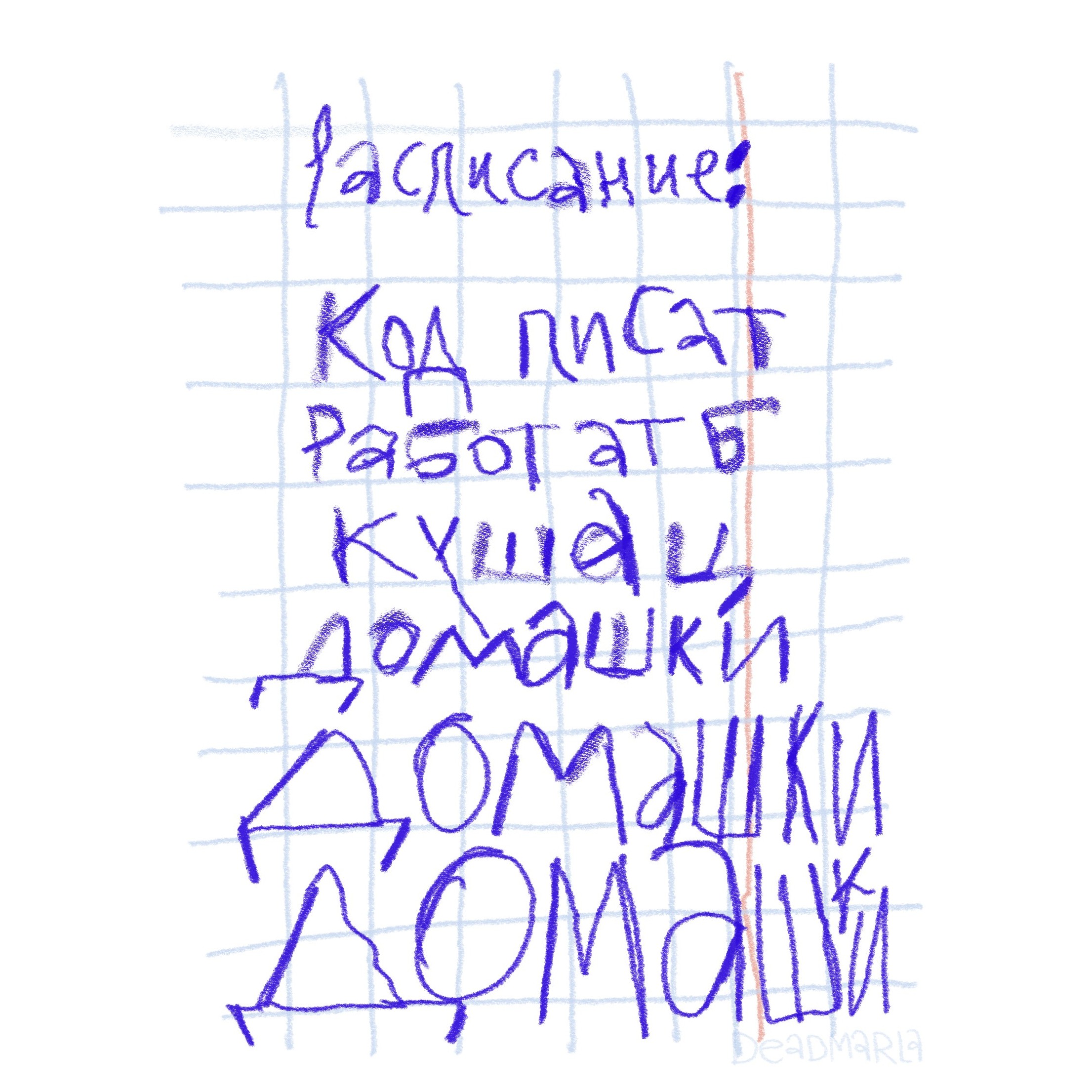

Достаточно популярным вопросом про универ является количество нагрузки. У меня было сравнительно мало пар и много домашек. Я до сих пор не знаю, как грамотно оценивать времязатраты такого характера. Два года назад я писал про 30-50 часов в неделю на первом курсе и 10-20 часов на втором. В первом черновике этого лонгрида я написал про 30-60 часов в общем. Так что в зависимости от настроения мои прикидки отличаются в два раза. Сейчас я бы сказал, что тратил на учебу \( \mathcal{N}(\mu=30, \sigma=10) \) часов в неделю. Соответствующий ему разброс от 20 до 40 часов (или 10-50, зависит от ваших убеждений) выглядит очень большим – но и недели бывали абсолютно разными. Кажется, будет честно сказать, что распределение относительно симметричное – на каждую халявную неделю приходилась одна хардовая.

Тут нужно заметить, что заметная часть этого времени находится не днем, а вечером и ночью. А когда я начал работать, то стал учиться исключительно по вечерам, ночам и выходным. Условно, с 10 вечера до 2 утра по будним дням и по несколько часов в выходные, а иногда и весь день. Плюс какие-то пары фоном во время работы. Так и живем.

У разных людей это, конечно, по-разному, но выглядело так, что у тех, кто не забил, универ забирал все свободное время. То есть у работяг универ забирал ночи, а у ботанов – дни и ночи. И самое дурацкое в этой схеме – что если ты сам не заменеджишь свой отдых и альтернативные занятия, то вообще никогда не будешь отдыхать и выгоришь.

В расписании не хватило места на анжумания

В расписании не хватило места на анжумания

Мне периодически не хватало ресурсов вообще ни на что, кроме работы, учебы и преподства. Это было тяжело – и не в смысле, что это было испытание, которое нужно было пройти в целях саморазвития. Это выгорание, отсутствие мотивации и бесконечная прокрастинация. Вот, например, после адового 8-го семестра я захотел что-то делать только спустя 1.5 месяца после отправки текста диплома. И это с учетом психологини и моей высокой стрессоустойчивости в целом – я думаю, что в других обстоятельствах вполне реально выпасть из жизни и на год.

В общем, отдых оказался такой штукой, которой нужно заниматься проактивно. А на работе и учебе, соответственно, в какой-то момент стало полезно браться не за все, что дают, а приоритизировать и не браться за лишнее.

А, да, есть лайфхак в виде разноплановости активностей. Ходите гулять, занимайтесь спортом, тусуйтесь по барам, сидите в коворкингах, на парах, в офисе – вот чем номинально больше есть разных активностей, даже если каждая из них сама по себе мелкая или делается не в полную силу, а как получается – тем лучше. У меня он прямо хорошо работает, ничего не успевает задолбать.

Напоследок

Я не знаю ничего более парадоксального, чем уверенность студента Вышки (включая мою собственную) в том, что его вуз устроен лучше, чем остальные вузы. Мне кажется, это сила маркетинга и выстроенного комьюнити, не иначе. А снаружи Вышку вообще воспринимают не как образовательную организацию, а как этакий рассадник либерах. Ну, что поделать, такое бывает, когда куча умных людей собирается в одном месте.

Я думаю, что в современной России Вышка — это очень статусный университет, который по дефолту считается отличным выбором, даже если бабушка с дедушкой слышали только про МГУ. И чем выше котируется образовательная программа внутри Вышки, тем больше разрыв между опытом студента Вышки и опытом стандартного студента на аналогичном направлении. Одновременно с этим я думаю, что локально, в зависимости от направления и потребностей, можно найти себе более удачный универ.

В свое время я мечтал о поступлении в развалившийся к 19-ому году АУ, где был камерный набор на мощнейшую программу. Если бы я туда гипотетически мог поступить – я бы поступил. У меня было бы меньше гибкости – а значит, учеба оказалась бы большей лотереей. Сейчас, после выпуска, я могу скзаать, что жизнь за это время поменялась раз 5, не меньше – и что бы случилось, если бы в какой-то момент универ бы мне не подошел? Я в 17 лет не особо понимал, что конкретно хочу, поэтому за неимением АУ пошел в универ, который точно будет очень хорошим и о выборе которого я не буду жалеть.

За время учебы я много чем занимался и много как менялся, но в моем взаимодействии с универом всегда было одно — Вышка всегда хотела, чтобы я что-то делал. Я делал — и зачастую даже получал удовольствие. В моем случае это касалось в первую очередь разных практических прогерских домашек — я пропускал их очень мало, поэтому и такси по Манхэттену гонял, и хотдоги NERF-ом генерировал, и картинки через SVD сжимал, и уязвимости в Jenkins эксплуатировал, и на ассемблере прогал, и файберы писал, и битторент реализовывал. Конечно, не все задания были хорошими и осмысленными, но медианное задание было вполне полезным, а где-то с 80-го перцентиля начинался самый сок.

Архивы воспоминаний

Архивы воспоминаний

Конечно, я еще много что делал: преподавал, стажировался, работал, встречался, расставался, эмигрировал, женился, выпивал, закусывал, выдавал кринж и базу в интернете и вживую. Но вышка все это время была где-то рядом. Уж если не физически, то уж точно пиликающим чатом в телеграме, где одногруппники страдают от очередной непонятной темы.

Сейчас, летом после бакалавриата, я прихожу в себя, работаю и играю в зельду, а параллельно собираю документы для магистратуры в Париже. Я пока что до сих пор не уверен, что мне дадут визу и впустят во Францию, но если все получится, то я буду учиться на программе Artificial intelligence and Advanced visual computing в Ecole Polytechnique. Магистратура, скорее всего, будет еще сильнее ориентирована на самообразование, что мне идеально подходит. Я пока что чувствую, что не закончил учиться — надо бы еще разных приколов поднабраться. Да и вообще, мы то поколение, которое будет долго жить и долго учиться, так даже Шульман говорит — а кто я такой, чтобы не соответствовать ее прогнозам?

Ну а ФКН ПМИ – любовь, да.

Текст написал Костя Амеличев, иллюстрации нарисовала Люся Свинаренко

Этот лонгрид является частью серии лонгридов «По парам», в которых я рассказываю про свою студенческую жизнь. В следующей части я расскажу про социализацию во времена карантина, одиночество, блог и соцсети. Следить за их выходом можно в телеграме два семь три два пять

This is a ChatGPT translation that was not properly verified by any human being.

I am convinced that if a student isn’t suffering, they aren’t developing

(c) Evgeny Sokolov, academic supervisor of the Applied Mathematics and Informatics program at HSE

Studying at a university and studying anywhere else are two completely different phenomena. Standard studying assumes that you watch and read stuff at a convenient time, work on your own projects, and show up for a few classes. A reasonable amount of time that can be spent on that is a few hours a week. University dumps an infinite amount of material on you and gives you a week to master it. Then it repeats the process for eight semesters of fifteen to twenty weeks each, with a short break for summer practicums.

Regular studying is when you calmly do what you enjoy, gradually become better at it, and the main source of motivation is your own interest.

University is when everything is on fire, you can’t remember the last time you slept well or took a break, and you have to finish ten different assignments over the next three days. And that’s if you even understand half the words in those assignment descriptions.

But after studying long enough you get Stockholm syndrome and start thinking, “I want more of this.”

That’s exactly how it was

That’s exactly how it was

HSE: administratively

I usually try to talk more about things I know and less about things I don’t. So I need a disclaimer: paradoxically, I know my alma mater, the Higher School of Economics, mostly second-hand. It’s too large and decentralized for anyone to really grasp what it is. It operates in several cities, with a bunch of faculties and departments, and the buildings are scattered all over Moscow.

When we talk about Moscow State University, we imagine the tower on Sparrow Hills, even though there’s a historic building on Mokhovaya Street. When we talk about MIPT, we think about the campus in Dolgoprudny. But with HSE it’s unclear! Where is it? Show me! I’ve been inside the main building on Myasnitskaya only once—when I dropped off my application documents.

Just in Moscow alone there are five clusters and dozens of buildings

Just in Moscow alone there are five clusters and dozens of buildings

My building was on Pokrovsky Boulevard—the newest and trendiest one, the so-called “Pokra.” They were still renovating it when we brought our photos for student IDs in the summer of 2019. I spent almost all my time exactly at Pokra. To be precise, I spent 85% of my time in Zoom and Telegram, but my offline time belonged to Pokra. And honestly, there weren’t that many different students there—mostly people from the neighboring central buildings. You barely notice students from elsewhere, so you’re in a kind of isolation even from other HSE students.

It’s also worth pointing out that HSE today isn’t particularly focused on economics. These days literally everyone studies there: from biologists and programmers to philosophers and journalists. I did have one introductory economics course, sure, but apparently even that has since been replaced by something else. So don’t be fooled by the name! You should treat the “Economics” part of Higher School of Economics the same way you treat the “Moscow” in Moscow State University—as a unique identifier, not a semantic description.

HSE: the learning process

HSE has learning processes that are unusual for Russia, largely borrowed from practices in modern Western academia.

First, the workload is spread more evenly. Each semester is split into two modules, there’s an exam session after every module, and usually no breaks after the session except for New Year’s. An HSE student is always studying.

Second, exam sessions are fundamentally different. They aren’t three days per exam—they’re exams every single day. A standard session checks whether you crammed the exam tickets at the last moment. A session at HSE checks whether you can recall things after the entire semester.

Because of that, it’s not obvious you even need an exam. If you kept grinding all along, it’s already clear that something stayed in your head by the end of the semester. That’s why there’s the concept of a cumulative grade: points for homework, quizzes, midterms, and colloquia add up into an overall semester (or module) grade. The final course grade consists of that cumulative score plus the exam. Quite often you can get an automatic credit based solely on the cumulative score. I practically never went to exams exactly for that reason.

As a result, you always have some open assignments, upcoming midterms, or colloquia, and the exam often just checks the same course material from a higher level. The grading system, accordingly, heavily rewards constant work—say, a hundred hours stretched across half a year. The standard exam-based system, on the other hand, rewards those who binge thirty hours in a row before a single test. Sure, there are also things like credit weeks, but no one has ever been able to explain to me what their purpose is.

At HSE it’s sometimes better to rack up ten sixes over the course of a semester than to get a single ten on the exam. Disciplined students usually get the automatic credit, while those who did nothing all semester run a huge risk of flunking out. In this sense it’s more profitable to be a hardworking fool than a brilliant slacker.

There’s also the concept of a “gangster automatic,” when you earn enough points in the first couple of months to stop showing up altogether and still get a pass. I’m not a huge fan of that scheme, but on the other hand it helps formally evaluate someone as “fine, take your C.” By the way, the grading scale goes to ten, so a three at HSE is actually a failing grade; the minimum acceptable score is 4 (or 3.5 before rounding).

Three types of students before an exam session

Three types of students before an exam session

Fun facts about classes: everyone takes English in the IELTS format. That’s probably useful; it was for me because a year later I took the real IELTS. And there’s no physical education. I have no idea how that’s legal, still can’t believe it.

There’s a minor—a two-year sequence of elective courses that has to be outside your main field. Minors struck me as middling on average, more for fun. Mine was about applied statistical analysis, and it mostly confused me and convinced me that doing statistics is unpleasant. But for broad introductory tracks like philosophy or media, it’s probably fine and even cool. They promised to give us a professional development certificate along with the diploma!

Oh, and they ask for feedback about courses and instructors (though, weirdly, before the exam session—I don’t get why not after). On our faculty they listened to that feedback and improved courses. From what I know, that’s not universal. In some places there are irreplaceable lecturers whom no one likes, but there’s simply no one else to teach the course. A monopoly on teaching! Still, even those monopolies changed during my time in AMI, so there’s always hope for course improvements.

HSE is, of course, complex—but not so complex that you can’t figure it out. Most of the schemes end up being logical and useful, so eventually it even feels strange that other universities operate differently.

FCS AMI

In Simon Sinek’s talk “The Infinite Game” there’s a comparison between Apple and Microsoft in the 2000s. All of Microsoft’s leadership watched their competitors, copied features, and compared specs. They cared about being better by specific metrics over a specific period.

Apple’s leadership just did their own thing, and instead of comparing themselves to competitors, they focused on what matched their vision.

So when Microsoft released its own version of the iPod that was ten times better on paper, Apple’s managers didn’t care—they just kept doing their thing because that’s what pushed them forward.

In that analogy, the Applied Mathematics and Informatics program (AMI) at the Faculty of Computer Science is today’s Apple of Russian IT education. There are a couple of respectable Microsofts nearby—very strong and interesting programs (I never had the chance to study in them). But it’s AMI at HSE that embodies the principle of doing things differently.

Note: before moving to Pokra, the Faculty of Computer Science was based on Kochnovsky

Note: before moving to Pokra, the Faculty of Computer Science was based on Kochnovsky

First, AMI operates at a massive intake. Our cohort admitted 350 people, about 260 of whom made it to graduation. At that scale it becomes obvious that you need to manage the education process differently. A huge share of the work shifts from lectures to asynchronous learning, from professors to students.

That’s not because professors are lazy or students have to become self-taught pioneers, but because rethinking the system gives you better output. In large teams each student can get exactly what they need, the teaching assistants gain experience, and the teachers focus on content instead of constant hand-holding.

In general, I fully support the idea of students doing most of the work. In the technical and natural sciences it has always been that way. You can sit through a physics lecture, but until you pick up a pen and solve a few problems, you don’t really know physics.

There’s a stereotype that the student shouldn’t have to dig things up on their own, that the teacher must tell them everything and package the knowledge perfectly. That doesn’t work with real students. Students come in with varying skills, backgrounds, motivation, and schedules—some have time to study only at night. They can’t take a topic by the hand from zero to mastery in a set number of lectures. The approach that does work is when the teacher sets the direction and helps along the way, but the student walks it on their own.

If you do that, you can remove a lot of unnecessary overhead. You no longer waste the teacher’s time repeating the same words to fifteen different groups. You don’t need to compete in hiring the most charismatic lecturers. You free up resources to provide a better educational experience overall.

From what I’ve seen, many of these things worked out because:

- It was easy to teach asynchronously—through recorded lectures or notes. Since technical sciences don’t depend on a specific lecturer, you can safely watch recordings from other instructors or even courses from other universities.

- The criteria for everything were almost always transparent—in math and programming it’s easy to have grading rubrics, and that lets you be confident in your scores.

- Independent work was valued extremely highly—for engineering courses the homework was often the only assessment element.

- The end result for the student was always the priority—so the focus was on what mattered most, both in teaching and in organization.

- There was no significant “class” gap between teachers and students—no one could confidently spout nonsense just because they had a higher status. Everyone was more or less on equal footing in that sense.

HSE: tuition discounts

After that block of hype I should probably spell out something important about discounts and the grades in your record book.

HSE has a rating system. It compares your GPA with other students in the cohort. It’s used to prioritize students for various things. For example, when you apply for minors and specializations, your position in the rating is crucial.

On the one hand, that’s reasonable—how else do you compare students if not by grades? On the other hand, that universal scheme works poorly for different categories of students.

For example, when minors are allocated based on rating, students from different programs are compared. It’s harder to stay near the top in AMI than in easier programs. That means you’re ranked lower even though you’re doing more work. That’s why I didn’t get into the minor I originally wanted.

An AMI student got the minor they wanted, colorized photo

An AMI student got the minor they wanted, colorized photo

Another crucial thing influenced by the rating is tuition discounts and priority when transferring to a state-funded spot. That means the rating really matters for fee-paying students. Moreover, you can lose your discount if your position isn’t high enough. Discounts are heavily advertised during admissions, which is basically a scam: the first semester costs 25% of the full tuition, and then the student who loses the discount pays 100% just to avoid being drafted into the army. It’s not impossible to keep the discount, but it can be quite hard, so you should keep that in mind.

You also automatically run into problems when you’re given a choice between courses—if you study the harder ones, you essentially tank your grades. For instance, AMI has pilot and base tracks in math and programming during the first two years; the stronger track covers more advanced courses. The advanced option might be more fun, but it’s an automatic risk for your grades and rating. From what I know, fee-paying students aren’t eager to join the pilot track.

My studies

My bachelor’s degree lasted eight semesters. The first four were hell, the next three were more chill, and the eighth was hell again.

I once wrote about my first two years in a separate article; you can revisit it.

The general idea of the early semesters in a strong technical university is to give you a solid base on top of which you can build relevant profiles. For me there was an insane tilt toward math, and I suffered. Nowadays I would swap something out for an advanced C++ course, but back in my time that option didn’t exist. Each semester started with me returning from break, receiving a mountain of assignments during the first week, and physically failing to keep up. I’d somehow turn them in over the course of a week, and then I’d get a fresh batch for the following week.

When the specialized semesters began, it became much clearer what was going on and why. Program-wise, everyone spread out into their tracks and picked courses they liked—and generally did what they found interesting. I mostly listened to courses about industry technologies and how infrastructure challenges are solved, with occasional detours into unusual topics for my track, like computer vision or differential geometry, just because they sounded cool. It often required more time management: twice as much homework, half as many deadlines. But I actually handle that even better, so I was fine.

Summing up the four years of studying, my educational habit is to skip classes and then figure out how to do the assignments on my own. When I had to attend in person to hear something, I’d sit in class doing my own thing on a laptop while passively listening to the instructor. Often I worked on other homework or some routine task. Then at home I’d piece together what the lecture was about.

There are several reasons for that:

- It’s easier for me to plan my time when nothing anchors me. Scheduled class times might just be inconvenient—I might want to make progress on another project then. Or sleep, for that matter.

- I’m a proper zoomer who can’t concentrate on anything for more than 30 seconds. I physically can’t sit through a class without zoning out. No one waits for me to re-engage, and once I drift off it’s hard to come back—so at some point I just accepted that.

- I don’t absorb theory-first teaching well—it doesn’t build intuition for me. I need to fiddle with a concept in practice first to understand why it’s needed, and only then rewatch the entire lecture. Why would I listen twice?

True stories from my classes

True stories from my classes

In the second semester, Zoom happened. God bless Zoom.

Before that, students had to improvise—take notes and chip in for a camera for a classmate willing to attend and record. Remote learning showed that all of that could be massively optimized.

Those who needed to attend and watch the instructors lost a lot, but I came out ahead. Without Zoom my GPA would be twice as low, I swear.

Also, without Zoom I wouldn’t have been able to leave Russia when the war began. So Zoom sponsored not just my GPA but my diploma overall.

Overall, my strategy almost never failed me. The only example I can recall is one course where the assignments diverged heavily from the lectures. I did absolutely everything there and did it well, but that didn’t save me from gaps in the actual material. On the other hand, I now have the rest of my life to watch whatever recording I need—sooner or later I’ll close those theoretical debts, already knowing why I need them.

I think this strategy won’t work for everyone and others will need a different one. And that’s a huge advantage of HSE—it fits almost any strategy. Even those who decided to slack off and just get a diploma usually didn’t get expelled.

Specialization

My specialization was distributed systems. I picked it because it sounded “programmer-y” and smart—the neighboring tracks focused on machine learning, which I was less interested in.

I’d say that’s roughly how it turned out. It’s an engineering specialization where we discussed all sorts of cool systems developed at Googles and Amazons, dug into how they work inside, solved infrastructure problems like designing services on cloud solutions, and dove deep into things like multithreading and consensus.

Geo-distributed RS-195 listening about geo-distributed systems

Geo-distributed RS-195 listening about geo-distributed systems

One of the things that thrilled me most by the end of my studies was reading papers. It’s hard for an unprepared reader to parse conference papers, but at some point it clicks and becomes an interesting way to read about other people’s experience and ideas without intermediaries mangling the meaning.

In general, now that it’s all over, it’s much easier for me to watch online lectures or conference talks than it used to be. I explain that to myself by saying the university raised the level of complexity I can easily consume. So now I watch lectures rather than pop-science videos. Sometimes I even laugh during them—that’s how far gone I am!

Workload and rest

One of the most popular questions about university is how heavy the workload is. I had relatively few classes and lots of homework. I still don’t know how to properly estimate that kind of time commitment. Two years ago I wrote about 30–50 hours a week in the first year and 10–20 hours in the second. In the first draft of this longread I wrote 30–60 hours overall. So depending on my mood, my estimates differ twofold. Right now I’d say I spent roughly ( \mathcal{N}(\mu=30, \sigma=10) ) hours a week on studying. The corresponding spread from 20 to 40 hours (or 10–50, depending on your beliefs) sounds huge—but the weeks were completely different. It’s probably fair to say the distribution was relatively symmetric: every easy week was balanced by a brutal one.

It’s worth noting that a significant part of that time wasn’t during the day but in the evenings and at night. When I started working, I studied exclusively in the evenings, nights, and weekends. Roughly from 10 p.m. to 2 a.m. on weekdays and a few hours on weekends, sometimes all day. Plus some classes playing in the background while I was at work. That’s how it goes.

Different people experience it differently, of course, but it looked like those who didn’t slack off had the university consume all their free time. For the grinders it took the nights, for the nerds it took days and nights. And the dumbest part is that if you don’t proactively schedule rest and alternative activities, you’ll never rest and you’ll burn out.

There was no room in the schedule for “anjumanians”

There was no room in the schedule for “anjumanians”

From time to time I had zero energy for anything beyond work, studying, and teaching. It was rough—and not in the sense of a noble trial for self-improvement. It was burnout, lack of motivation, and endless procrastination. For example, after the hellish eighth semester I didn’t feel like doing anything until a month and a half after I submitted my thesis. And that’s with a therapist and my generally high stress tolerance—I think in other circumstances it would be easy to fall out of life for a year.

In short, rest turned out to be something you need to manage proactively. And at work and in studying it eventually became useful not to take on everything that came my way, but to prioritize and decline the excess.

Oh, and there’s a life hack: diversify your activities. Go for walks, play sports, hang out at bars, sit in coworking spaces, in classrooms, in the office—the more different activities you have, even if each one is small or happens imperfectly, the better. That works really well for me; nothing has time to become exhausting.

In conclusion

I don’t know anything more paradoxical than the confidence of an HSE student (including myself) that their university is better organized than the others. I think that’s the power of marketing and community building. Outsiders don’t see HSE as an educational institution at all; they see it as a breeding ground for liberals. What can you do—that’s what happens when a bunch of smart people gather in one place.

I think that in today’s Russia HSE is a very prestigious university that people assume by default is an excellent choice, even if grandma and grandpa have only heard of Moscow State. And the higher a program ranks within HSE, the bigger the gap between the HSE student experience and that of a standard student in the same field elsewhere. At the same time, I think that depending on your goals and specialization, you can find a university that suits you better.

Back in the day I dreamed of enrolling at the AUC, which had collapsed by 2019 but once offered a boutique intake into an insanely strong program. If I’d hypothetically been able to get in, I would have. I’d have had less flexibility—which would make the outcome more of a lottery. Now, after graduating, I can say my life changed about five times during those years, and what would’ve happened if the university had stopped suiting me along the way? At seventeen I had no idea what I wanted, so lacking AUC I chose a university that would definitely be very good and one I wouldn’t regret.

Over those years I did all sorts of things and changed a lot, but my interaction with the university always had one constant—HSE always wanted me to do stuff. I did it—and often even enjoyed it. In my case that primarily applied to various practical programming assignments: I skipped very few of them, so I drove taxis around Manhattan, generated hot dogs with NERF, compressed images via SVD, exploited Jenkins vulnerabilities, programmed in assembly, wrote fibers, and implemented BitTorrent. Of course not every assignment was great and meaningful, but the median one was quite useful, and the real juice started somewhere around the 80th percentile.

Memory archives

Memory archives

Naturally, I did plenty of other things: taught, interned, worked, dated, broke up, emigrated, got married, drank, snacked, produced cringe and based takes online and offline. But HSE was always nearby. If not physically, then at least as the chirping Telegram chat where my classmates suffered through another incomprehensible topic.

Now, in the summer after my bachelor’s, I’m recovering, working, and playing Zelda, while simultaneously collecting documents for a master’s program in Paris. I’m still not sure they’ll give me a visa and let me into France, but if everything works out I’ll study in the Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing program at École Polytechnique. The master’s will likely be even more focused on self-education, which suits me perfectly. I still feel like I haven’t finished learning—I need to gather some more tricks. And anyway, we’re the generation that will live long and study long, that’s what Shulman says—and who am I to contradict her forecasts?

And as for the Faculty of Computer Science and AMI—it’s love, yeah.

Text by Kostya Amelichev, illustrations by Lucy Svinarenko

This longread is part of the “After Classes” series where I talk about my student life. In the next installment I’ll cover socializing during the pandemic, loneliness, blogging, and social media. You can follow new releases on Telegram at двасемь три два пять