Однажды в России мы выйдем из комы

И всей страной пойдем на рехаб

Ну а пока посидим-подождем

А я буду делать хип-хап

(c) ХХОС, «Однажды в России»

Блять. Ну, не знаю, как цензурно начать. Очень сложно писать ретроспективу той части жизни, которая неумолимо, системно, последовательно катилась в пизду. Ты стоял рядом, смотрел, алармировал, протестовал – а она все катилась и катилась.

Ну и прикатилась.

Я каждый день повторяю, как мантру:

И все равно есть ощущение какого-то сюра. Не может быть такого, что меня всего несколько лет назад волновали недопуски на выборы мундепов, а сегодня мы посередине войны, в эмиграции, а над московским сити взрываются дроны.

И если тогда меня бесила абстрактная несправедливость, случающаяся с другими людьми, то теперь меня бесит то, что нужно иметь подобие нормальной жизни в абсолютно ненормальной ситуации.

Но лучше рассказать постепенно – для меня все началось с того поста в 2019-ом.

Кем я стал

Я все детство провел вокруг сфер образования и спорта (а где спорт – там и медицина) – и невооруженным глазом видел кучу проблем. Передо мной были десятки российских городов, которые вот-вот развалятся; я жил в лагерях и санаториях, которые закрывала санэпидемстанция. На меня орали озлобленные бабки в поликлиниках, к которым я приходил за справкой. Учителя, тренеры, врачи – все проводили тонну времени за заполнением бумажек и отчетов – потому что их начальству отчеты были приоритетнее основной работы. Не нужно быть гением менеджмента, чтобы понять, что за счет этого системы деградируют.

Я хорошо помню ощущение, что в 2014-ом семейный бюджет стал хуже конвертироваться в еду и развлечения. Я не то, чтобы хорошо разбирался в курсе валют, но зато любил рокфор и дор блю – а они стали гораздо реже появляться дома.

«Он вам не Димон» пришелся на мои 15 лет, и это был хороший тайминг для самостоятельного включения в какую-то политическую жизнь. Расследования журналисты делали и раньше, но про них просто меньше знали – а ФБК научился делать такие материалы виральными. И я помню, что даже сходил на митинг тогда – большую часть времени, правда, искал своего друга, который потерялся в толпе и фоткал полицейских.

В общем, российскую политическую систему я всегда недолюбливал.

Но мой путь непосредственно в активизм начался в 2019 году, вместе с делом Ивана Голунова. Мой одноклассник Митя тогда загремел в автозак на митинге – его опрашивали менты, они же зачем-то к нему приходили домой, он что-то там выяснял с адвокатами. Меня тогда это жутко впечатлило, потому что полицейский произвол был не где-то далеко, а с твоим школьным другом.

Мне в то время было, что терять. У меня были друзья и отношения. У меня были олимпиады, перспектива учиться в хорошем универе, начать карьеру. Это было то время, когда я много думал, как устраивать свою жизнь. И мне казалось страшным завязываться на страну, которая будет меня репрессировать, если я ей не понравлюсь. Не кого-то абстрактного – а вот меня и будет. До чувака, который сидел со мной за одной партой, уже дотянулись.

Тем же летом случилось Московское дело, в рамках которого куча людей загремели в тюрьму за просто так: менты избили людей, и отдально взятым избитым в целях всеобщего запугивания выписали уголовки с несколькими годами тюрьмы. Меня это очень сильно задело, потому что права и свободы, которые тогда отбирали, ощущались как какие-то базовые права. Я мог представить себе, что Россию и дальше продолжат расхищать и уничтожать, но меня дико не устраивало, что мне нельзя быть против этого.

Я написал какой-то оппозиционный пост, где попросил своих совершеннолетних знакомых сходить и проголосовать по УмГ – потому что мне на тот момент было 17 лет, и я не мог сам пойти на участок. Скинул пост своей лучшей подруге на редактуру, и она спросила – «слушай, я понимаю, что шансы малы, и все такое – но ты же понимаешь, что так можно стать следующим Егором Жуковым?».

В тот приятный день, как сейчас помню, я гулял с девушкой в парке и жутко напрягся – представил себя на месте Егора Жукова. Я не знал про домашние аресты, последнее слово или то, как считаются дни заключения – а просто подумал, что будет очень тупо провести следующий приятный день в камере. Но потом подумал про то, что шанс такого исхода очень маленький, и еще тупее будет, если все следующие приятные дни будут подпорчены жизнью в полицейском государстве, что куда вероятнее. Написал подруге, что сесть за идею – не так уж и плохо. И пошел публиковать.

Мой активизм

Через несколько месяцев Митя позвал меня на Метропикет, и я в него вписался на постоянной основе — это был хороший политический проект, который занимался тем, что проводил на каждой станции метро серию одиночных пикетов раз в неделю. Кроме этого было очень удобно, что раз в неделю ты можешь поговорить с теми людьми, которые больше знают про происходящее, чем ты – при всем уважении к себе из прошлого, я мало в чем разбирался хорошо, и мне постоянно нужно было спрашивать, где и про что почитать.

Тогда же я вписался помочь арестантам 212 с какой-то разработкой. Стал ходить на суды — и по делу 212, и по делу Нового Величия. Продолжал пикетировать и ходить на митинги. Расклеивал наклейки “нет” перед обнулением конституции, помогал экзит-поллить на том «референдуме». Помогал со сбором подписей в Вышке, когда выкатывали правки во внутренний кодекс. Даже разносил газеты перед мундепской компанией Миши Плетнева!

Мне было очень важно тогда что-то делать, не соглашаться с происходящим. И у меня, наверное, среди знакомых даже сложился образ какого-то активиста – хотя я, вообще-то, большую часть времени учился в вышке и преподавал олимпиады.

А еще меня самого задерживали! Это было после запроса кошмарных сроков фигурантам Нового Величия, которые получили до 7 лет строгого режима за ФСБ-шную провокацию. Я вообще внимательно следил за тем делом, и как-то даже помогал – за вечер написал по просьбе правозащитников скрипт, который сгенерировал индивидуальный запрос каждому депутату госдумы.

Конкретно с задержанием история была простая – у здания ФСБ стояла пикетная очередь, и всех выходящих в пикет постепенно задерживали. Я вышел с плакатом, простоял 10 секунд – и меня повинтили. Только видео и осталось.

Еще, кроме видео, остался суд по 20.2ч5 КОАП-а. Мне нужно было защищать себя самому, потому что не нашлось свободных адвокатов от ОВД-ИНФО. Дело было так: я разобрался в куче правил и распечатал миллион шаблонов для ходатайств; во время первого заседяния подал ходатайство о переносе, чтобы иметь возможность познакомиться с документами от обвинения. Но я проспал второе заседание, опоздал минут на 40 на слушание, на котором мне без меня присвоили штраф тысяч в 20. В общем-то и ладно, там вряд ли что-то было бы по-другому.

С юридической точки зрения, на мне была административка – все равно, что пива в парке выпить или скорость превысить. Но я до сих пор где-то в папочках числюсь как чувак, который участвовал в политической акции около ФСБ. Еще при оформлении в участке ко мне было неожиданное внимание от странного мужика в гражданском, который там же помыкал ментами. После того, как меня отпустили, к родителям перед каждой крупной акцией стали ходить полицейские и спрашивать про то, как мои дела, что у меня с военкоматом, где я нахожусь и планирую ли участвовать в акции. С тех пор мне всегда немного стремно.

Не то, чтобы можно стать каким-то «настоящим» активистом, и я себя таковым не чувствую. На судах, на акциях, на протестах – ты постоянно встречаешься с разными чуваками, которые делают гораздо больше тебя и сталкиваются с задержаниями, слежкой и избиениями на регулярной основе. Ну и вот они как-то больше на активистов похожи, чем я. Но, с другой стороны, наверное, ничем другим мои действия того времени, кроме как активизмом, и не назвать.

«Мирное» время

Когда начался ковид, почти все акции стали вне закона под предлогом борьбы с коронавирусом.

Мы любим думать про бесконечные запреты, но не особо чувствуем, как этих запретов становится больше. Иногда даже, бывает, читаешь новый закон и думаешь «а что, раньше так можно было, что ли?».

Если смотреть ретроспективно, то даже за мои три протестных года в России, с 2019 по 2022, правила игры очень сильно изменились. Больше рисков, другое применение законов, сложнее минимизировать риски. Например, в 2020 первое задержание на акциях конвертировалось в 20.2ч5 и это был штраф ~10к – а в 2021 это было уже 20.2ч6, и это сутки в спецприемнике.

На митинги ходить стало страшно где-то после возвращения Навального. Я брал с собой набор из паспорта, маски, капюшона, воды, павербанка, банана и сменных носков, выходил за три станции метро до заявленной точки начала митинга и догуливал пешком, оценивая обстановку. Я приходил на те акции, где можно было быть в относительной безопасности. Иногда не приходил, потому что винтили всех подряд, у выходов из метро, очень агрессивно. Так что вместо некоторых митингов я сразу ехал к ОВД, где ждал освобождения друзей и успокаивал их родителей. И постепенно людей на улицах становилось меньше – не потому что несогласных стало меньше, а потому что выходить становилось все рисковее и рисковее.

Первая политическая эмиграция в моем кругу случилась в 2021, когда Команда 29, в которой работал Митя, стала «типа нежелательной». Ее как-то неявно отождествили с другой нежелательной организацией, абсолютно не связанной с этой, и стали прессовать ребят. Я помню, как мы с ним гуляли в 3 часа ночи зимой около Ямы через снегопад — и нас фоткал какой-то мутный тип с другой стороны улицы. «Не пугайся, это просто за мной наружка последнее время ходит», — сказал Митя. Вскоре он переехал в Грузию, где стал руководителем правозащитного «Первого отдела».

Мне не нравилось, куда все движется, но было не очень понятно, что можно делать, кроме активизма. В планах было закончить бакалавриат и уехать по учебе, чтобы до 27 лет пожить не в России, не стрематься проблем с армией, и дальше уже решать, где жить на постоянной основе. На военную кафедру я не планировал идти, потому что военка – это странный договорняк с государством, которому я и так не особо верил. Всяких страшных болезней у меня тоже нет – наоборот, я с начальной школы активно спортом занимался. Так что моим основным был план, при котором я в 27 начинаю опять жить в Москве, а до этого существую в статусе иностранного студента.

А теперь я надеюсь, что до 27 хотя бы увижу Москву вживую.

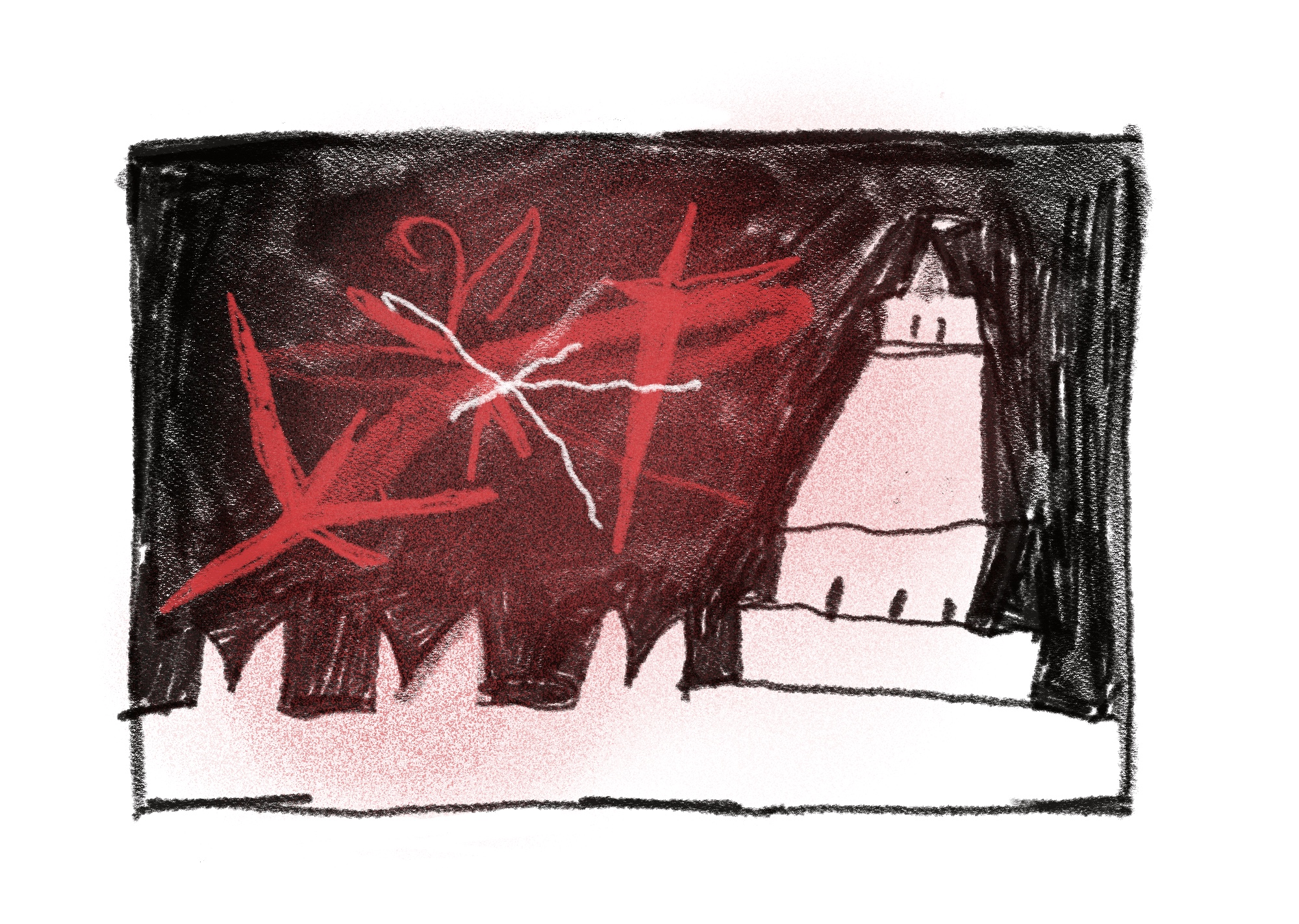

Первые дни войны

Я помню, как 21 февраля упали стоки, и я задумался о том, насколько было неразумно хранить деньги в рублевом инвестсчете. В воздухе было вот это предчувствие, что сейчас случится что-то не то. И утром 24-го февраля я думскролил новости, пока Люся спала, тупо не понимая, что говорить, когда она проснется.

Я первым делом вышел на протест – специально улизнул с работы пораньше. Мы с подругой походили, покричали «нет войне» на акции, где журналистов было столько же, сколько участников – и по дороге домой стали думать, что делать дальше. И очень разумно посчитали, что вечером 24-го февраля мы не придумаем хороших планов, пока не поймем, куда все движется. Решили подождать пару недель, а потом уже решать.

Но динамика происходящего была такая, что через два дня мы списались еще раз:

Были и очереди в банкоматы, и упавший в два раза курс, и штампующиеся законы, и объявление западных санкций. Было очень страшно. Одна из причин, по которой было страшно – правила игры сломались и никто не знал, что будет дальше. То есть, конечно, на правила в России я и раньше не рассчитывал, но до этого можно было наблюдать за тенденцией, с которой менялись ограничения. А тут ограничения начали вводиться быстрее, чем на них можно было реагировать.

Так что мы с Люсей уехали через неделю после начала войны.

Сейчас про это сложно даже думать, но за пару дней до отъезда мы заехали в гости к родственникам – и ощущение было такое, что мы можем вообще больше не увидеться. Десяток моих друзей спешно искал билеты и пытался выехать. Мы синхронно чистили соцсети, готовились к допросам, мониторили авиабилеты и придумывали самые страшные пересадки с целью добраться до Тбилиси.

Отъезд был спешный. Его подгоняло то, что было не очень понятно, какие у Путина планы на армию – случится мобилизация или нет. Сейчас это, конечно, все звучит странно, но тогда мы реально за кучу денег подвинули отъезд с 7 марта на 4-ое, потому что боялись не уехать до закрытия границ. Мы настолько все это спешно делали, что при сдвиге дат взяли самый дешевый свободный билет, и даже не заметили, что он был в первом классе. И вот мы выпили валерьянки, прошли контроли, сели в самолет – а тут у нас роскошные сиденья по полметра шириной. Но все, о чем я могу думать – о том, что рядом с нами еще одно свободное место, и еще один человек мог улететь.

За счет того, что мы подвинули билеты, наш трансфер в Баку вместо двухчасового стал трехдневным. А нам, как бы, вообще было не до Баку – нам нужно было добраться до Грузии с пересадкой.

Трансфер в Баку прошел в ахуе – мы не знали курс маната, не знали, где наш отель. Мы нашли первую попавшуюся стойку такси после выхода из аэропорта – нам не сказали тариф, и поэтому мы отдали примерно 8 тысяч рублей за поездку в тачке с окном в крыше и ленолеумом в салоне. Что? Да. Ну вот реально, не знаю как объяснить, мы головой были где-то не там.

А на следующий день мы проснулись под новость, что Visa и Mastercard перестают работать – и я экстренно топал к банкоматам, чтобы снять все сбережения хотя бы в кеш.

Мы вписали знакомых в своем отельном номере. Встретили других знакомых в городе. Все было каким-то нереальным – мы, с одной стороны, находились в самом центре, где туристы, гуляния и веселье – а с другой стороны, по очереди ели колбасу прямо из упаковки, сидя на лавочках в сквере, где можно было думскроллить с публичного вайфая.

А затем добрались до Грузии. Где уже начались свои проблемы с открытием банковских счетов, снятием квартир и прочим. Мы кое-как обустроились и планировали дожить до конца моего бакалавриата, параллельно молясь, что я смогу его закрыть.

Учиться в эмиграции, как показала практика, можно было примерно так же, как и до нее — смотреть пары в зуме, сдавать домашки. У меня большую часть времени не было официального дистанта, но он и не понадобился — когда уезжает треть студентов и треть преподавателей, он возникает сам собой.

В каких-то других программах, я слышал, тоже так работало — и люди закрывались из-за границы. И, насколько я понимаю, это определялось исходя из готовности учебного офиса идти навстречу и количества уехавших студентов. Аналогично я знаю про программы, которые не разрешали студентам уехать и ставили палки в колеса — кому-то пришлось возвращаться в Москву.

Планы на эмиграцию

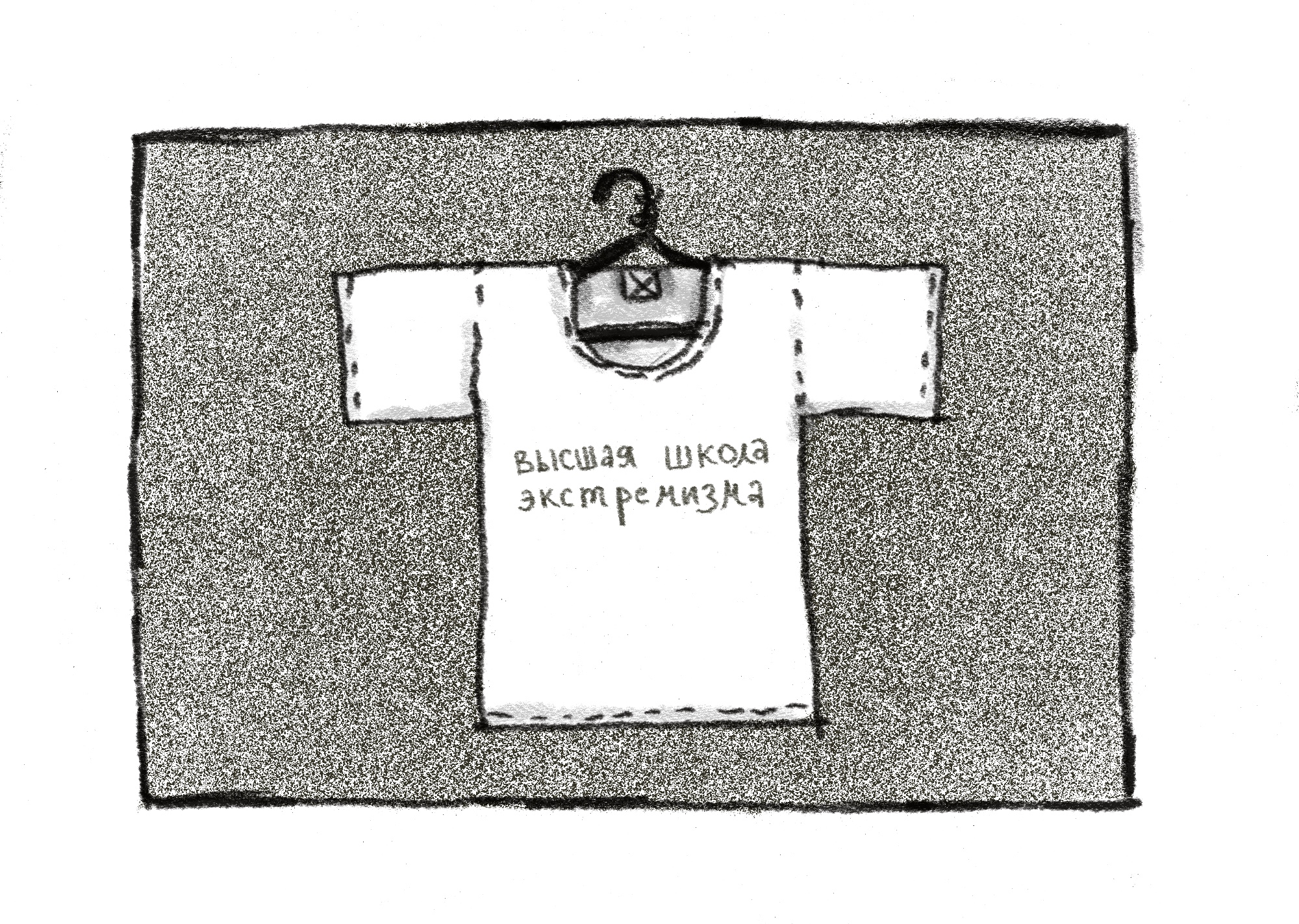

Всё, что нажил, уместилось в одном чемодане:

Несколько старых футболок, плеер и магнит на память

О совершённых ошибках, несбывшихся мечтаниях,

А действительно полезного там ни черта нет!

(c) Anacondaz, «Поезда»

Мы уезжали, толком не зная, на сколько. Первоначально казалось, что будет безопаснее прожить несколько месяцев в Грузии и посмотреть, что вообще происходит. Побыть в более безопасном месте, где тебя не посадят – и принимать решение, когда на тебя не давят обстоятельства.

Я все равно планировал зарубежную магу, планировал пожить не в России какое-то время. Так что, если говорить краткосрочно, то можно было считать, что мы просто выжидали конец моего бакалавриата в более безопасном месте. Ну, отпуск на полтора года затянулся, с кем не бывает.

По факту где-то через пару месяцев после начала войны стало понятно и то, что жизнь в России все еще есть, и то, что в ней еще долго не будет безопасно. Так что надо было для себя сформулировать долгосрочную стратегию.

И, если коротко, я не увидел никаких причин возвращаться в Россию, если есть возможность быть не в ней.

Во-первых, для меня возвращение – это риск. Я активист с задержанием у ФСБ. Я нормально так засветился в медиа за прошлый год – в NYT, Bloomberg, у Собчак, в конце-концов. Я написал кучу антивоенных постов. Я бы очень хотел посмотреть на примеры других активистов и понять, какие у меня могут быть риски при пересечении границы – но известные мне активисты либо уехали и не возвращались, либо уже сидят. В конце-концов, плевать на активизм, даже если из-за него проблем не будет – ну откуда мне знать, что когда я въеду, не начнется какая-нибудь очередная всенародная добровольная мобилизация с закрытием границ или облавами в метро?

Во-вторых, я кое-как, но справился с тем, чтобы существовать в другой юрисдикции. Я научился жить без работы, привязанной к России, без российских счетов и большинства российских санкций. Сейчас я могу практически не платить российские налоги и спокойно делать антивоенные заявления.

В-третьих, старой Москвы больше нет. А даже если я и окажусь в Москве – в ней не будет моих старых друзей, которые уже разбросаны по миру. И в этом плане Тбилиси – куда все периодически приезжают – оказывается чуть ли не более выгодной локацией, чем Москва.

А еще я пользуюсь очень простым рассуждением о перспективах. Для меня очевидно, что между 2012 и 2022 многократно становилось хуже. Я лично отслеживал этот процесс с 2019 по 2022. Откуда у меня есть причины считать, что к 2027 станет лучше? А к 2032? Я активный и умный студент и работяга, я всегда найду, чем заняться. Самое страшное, что со мной сейчас может произойти – если я буду развиваться, но при этом не улучшать свое положение. А ровно это я и вижу сейчас в рф – ты растешь, но система тебя тянет вниз – и надо расти вдвойне, чтобы компенсировать это падение. И это без учета того, что если ты против факта, что система тебе только мешает – можно сесть.

Мне хотелось бы интегрироваться обратно – тогда, когда это будет безопасно. Но пока что сложно предсказывать, когда это будет. Может быть, и не получится. Ну, что поделать.

Дихотомия отъезда

Я бы сказал, что выбор между эмигрировать и остаться – это как выбор между депрессией и паранойей. Оставаться – это ежедневно бояться ментов, обысков, повесток. Переехать – это ежедневно страдать от бюрократии, сломанных привычек и одиночества.

Оба варианта отстой. А других нет. Путин подставил, нам с этим ничего не сделать.

При этом у нас не было никакой возможности остановить войну. Даже сейчас наших индивидуальных сил мало на что хватает. И очень важно, помимо того, чтобы делать посильные хорошие вещи, – тупо выжить и сохранить себя. Дожить в здравом теле и трезвой памяти до момента, когда перестанут взрываться ракеты, закончатся репрессии и можно будет выдохнуть спокойно.

И этот выбор – уезжать или оставаться – должен идти от главного вопроса – как я лучше смогу сохранить себя? Для кого-то эмиграция безопаснее, потому что в ней не призовут. Кому-то лучше остаться, потому что он не сможет прокормить себя за границей, или не сможет помочь своим родственникам, которые останутся в рф.

Основные две вещи, которые нужны в эмиграции: английский и деньги. Английский – потому что с плохим английским сложнее получать помощь от людей, с которыми вы говорите на разных языках. Ну а деньги – потому что любое неэффективное действие будет стоить лишних денег. Покупка трех вилок за 700 рублей, лишние переводы документов, отмененные невозвратные авиабилеты, такси за 8к – все это было со мной за последний год. И это, конечно, я тупой, что совершаю дорогие неэффективные действия. Но избежать этого очень сложно, когда плохо понимаешь местные правила игры.

Так что, если хочется уехать, но пока непонятно как – можно сфокусироваться на том, чтобы выучить английский и заработать денег. А когда появятся деньги и знание английского – уехать будет вполне реально. Даже работа, кажется, не очень критична. Я знаю начинающих актеров, которые переезжали в Тбилиси, и потом находили себе в три раза больше съемок, чем в Москве.

И в этом плане мне очень больно смотреть на кучу знакомых топовых программистов, недавно вышедших из универа, которые не хотят войны и не хотят Путина, но в свои 22 года сидят в Москве, рискуя будущим непонятно ради чего. Ну, вернее, понятно – ради сохранения старой жизни. Которую все равно уже забрали и стали аккуратно замещать. Тот же Биг Мак, только Биг Хит. Тот же Сити, только с дронами.

В новой Москве все еще можно жить, как в старой – достаточно усиленно игнорировать происходящее. Закрывать глаза и уши каждый раз, когда вокруг упоминается что-либо связанное с войной. Непонятно только, как в такой позиции объяснить себе перспективы. Все тенденции – и политические, и экономические – напрягают. Какой план на через пять лет? Что внезапно все станет хорошо? А если не станет?

И это при том, что санкции и запреты появляются, но не снимаются – то есть, сегодня переехать возможно, но сложнее, чем сразу после начала войны. У меня был целый день (!), чтобы успеть снять евро с тинькоффской карточки в Баку. А сейчас я даже в Москве евро снять не смогу.

В общем, мой не обязательно верный алгоритм для решения дихотомии отъезда выглядит так: нет возможностей – наверное, надо оставаться. Если не получается уехать из-за каких-то вещей типа денег или английского – наверное, надо сфокусироваться сначала на них. Есть возможности и желание – я бы не откладывал, пока не случилось очередного пиздеца. А если есть возможность, но нет желания – я бы сделал sanity check на эскапизм и попробовал представить себе реалистичные долгосрочные планы и ваше место в них.

Один мой знакомый хорошую мысль писал – что всей его тусовке из выпускников ПМИ и ВМК ничего не мешает скоординироваться, за год получить офферы или поступить в универы – и через год вместе оказаться в Белграде/Лондоне/Берлине; не важно, где конкретно, важно, что в безопасности, и не в одиночестве.

Моя тбилисская эмиграция

По прошлой части могло сложиться впечатление, что я рекламирую эмиграцию. Но, вообще-то, в эмиграции пиздец как тяжело. Но я особо не вижу других вариантов, кроме как работать на безопасное будущее в обмен на сложное настоящее.

А эмиграция – это такая жизнь в hard mode:

- Твои скиллы хуже, потому что ты их прокачивал на другой карте.

- Все стоит слишком много – потому что ты покупаешь не те товары, не той марки и не в тех магазинах.

- Мозг очень любит делать рутинные действия на автомате, чтобы поменьше думать и экономить энергию. Но эмиграция подразумевает, что больше нет действий на автомате. Ты никогда не знаешь, где купить то, что нужно, куда сходить на выставку или что делать, когда в твоем районе отключат воду. Все заскриптованные решения перестают работать, и их приходится принимать заново в непривычной обстановке.

- Очень легко получить минус мораль из-за отсутствия почвы под ногами - хочется опасность и неуверенность перекрыть тем, что есть какой-то план. А хорошего и стабильного плана у большинства релокантов нет!

- У тебя меняются правила игры по юридической ветке. Становится буквально меньше прав, все действия требуют дополнительных переведенных бумажек, а паттерны, которыми ты пользовался раньше, не работают. Ты буквально становишься гражданином второго сорта (хотя, конечно, нам не привыкать).

И дальше начинаются дополнительные усложнения. Например, я не знаю грузинский язык – поэтому нужно было хотя бы научиться читать на новом языке. Прокачать грузинский до разговорного уровня очень сложно, но выучить пару сотен слов у меня получилось.

Мы не стремились полноценно обживаться в Грузии, потому что у нас был план переезжать через полтора года, когда я поеду в магистратуру. То есть мы не прямо сидели на чемоданах, но все равно знали про свой будущий отъезд, поэтому не строили новую жизнь, а скорее поддерживали какую-то жизнь в промежуточном состоянии.

А именно в Тбилиси мы остановились из нескольких соображений:

- Тут был Митя, которого выкурили из России значительно раньше начала войны, и он уже знал, как здесь все устроено.

- В Грузии достаточно долгий промежуток нахождения в стране в статусе туриста без visa run, и это позволяет иметь хоть какую-то рутину и быт, а не мотаться по разным странам раз в несколько месяцев.

- Почти все знают либо русский, либо английский, а сама страна постсоветская, за счет чего есть какие-то неуловимые знакомые вайбы, и адаптация попроще, чем была бы в условном Тайланде.

- Достаточно легко было бы разобраться с российскими документами – например, если надо было бы что-то отправить в вуз или получить из него.

Тбилиси оказался очень классным местом по нескольким причинам. Во-первых, это фундаментально другой город по своему стилю жизни – другие транспортные привычки, другие магазины, гораздо большая пешая доступность. Во-вторых, много природы. Горы видно откуда угодно, и это очень круто влияет на ощущение того, что вокруг природа. Цветет все постоянно. Тепло и солнечно. А деревья на улицах в таких масштабах я только в Париже и видел. Круть! В-третьих, Тбилиси сам по себе красивый и интересный город. В нем приятно гулять, и для меня это важно.

Все полтора года я не то, чтобы вел активную культурную жизнь в Тбилиси. Мне, по понятным причинам, далеко до понимания местной культуры. Да и в общем-то, когда приезжаешь в роли туриста, то конечно хочется все посмотреть и изучить, потому что не упускать же возможность. Но когда ты приехал надолго, туристические программы уже не очень интересуют.

Поэтому я в основном гулял по разным районам, ездил на автобусах (блин, такой лайфхак – за окном красиво, картинка меняется, ногами ходить не надо) и раз в пару месяцев выползал на хайкинг в горы.

Вообще-то в Тбилиси, как в релокантском хабе, постоянно какая-то социальная жизнь происходит, но я ее игнорирую. Не нравится она мне, что поделать. Ну, то есть, мне какие-то отдельные тусовки может и нравятся, но в целом есть достаточно сложное отношение к самому такому явлению – потому что я чувствую, как куча переехавших москвичей создают какое-то давление на город. Особенно, конечно, в центре.

В центре сейчас все либо говорят на русском, либо принципиально не говорят на русском. Потому что, нужно понимать, Россия в 2008-ом оккупировала 20% Грузии. Прямо сейчас в 30км от Тбилиси стоят российские танки и существует ползучая граница — грузины на приграничных террирориях рискуют заснуть в Грузии, и проснуться в другой стране, потому что забор с границей за ночь передвинули на сто метров внутрь.

Волна российской эмиграции для Грузии – это явление, к которому в стране неоднородное отношение. И я не очень хочу заниматься спекуляцией по поводу того, кто как к кому относится и в каких процентных соотношениях. По моему опыту, достаточно двух правил – говорить по умолчанию на английском и быть вежливым – чтобы все общение проходило как минимум нейтрально, а часто вообще невероятно дружелюбно. Но все равно, вот это ощущение, что ты не знаешь настроения людей вокруг и надо бы не отсвечивать лишний раз – оно есть.

Спустя полтора года могу сказать, что я нормально так адаптировался к Тбилиси. Меня не пугает город в горах, я стал редко ездить на метро и много на автобусах. Я могу спокойно жить в своем районе и не выезжать из него без надобности. Если в первое лето я ел мороженое каждый день, если не по два раза за день – то этим летом я иногда ловил себя на мысли, что в 25 как-то холодновато.

Вообще, если и есть один урок жизни в Тбилиси, который я извлек – так это то, что можно жить не в центре и не стремиться к центру – я бы такое ни в Москве ни в Питере не испытал.

А куда дальше?

Во Францию, в магистратуру. А еще через два года будем опять думать.

Я честно скажу, что поступление во Францию окзалось скорее случайностью, чем планом.

То-есть, представьте себе, у меня мама завкафедры французского на филфаке МГУ, жена дипломированый педагог французского, а я при выборе универа в даже не сразу понял, что он в Париже. Плюс, я выше уже рассказывал, как планировал учиться за границей – но, когда дело дошло до заявок, я подался всего на одну программу – и, хвала богам, поступил.

Это произошло потому что для учебы в 2023 году податься нужно в конце 2022. А я тогда даже не понимал, какие мои шансы при получении диплома бакалавриата, и это казалось отдельным челленджем. Плюс само поступление – это дополнительная головная боль, которая еще умножается на количество универов. Поэтому я прокрастинировал и думал о том, что после бакалавриата возьму год на то, чтобы прийти в себя и выдохнуть. И потом уже активно решать вопрос с магистратурой – или переезжать по работе, как пойдет.

Но еще я знал одну хорошую магу, в которую я прямо хотел бы попасть – и вот туда подался на всякий случай. Ну и вот поступил. Я на платном, поэтому это не такое уж большое достижение – а с нашим ценником за программу я вообще не понимаю, что должно произойти, чтобы тебя не пустили.

С этого момента началась моя ебля с документами. Я пообещал всем подписчикам написать свою охуенную историю про всю бюрократию, написал черновик – и недооценил, насколько это долго, сложно и требует маркерную доску с календарем для наглядности. В общем, я обязательно все расскажу, но в каком-то другом формате. В этот лонгрид, увы, не вписывается.

Это все не нормально

Обычно я подвожу в конце главы какой-то итог прожитых 4 лет. А тут, блин, нет итога. Было так себе, стало еще хуже. Я не стоял в стороне, попробовал сделать кучу разных вещей – и все равно не помогло.

Последние полтора года живу свою худшую жизнь. И основная причина – то, что мне постоянно нужно решать какие-то трудности, которые можно было бы не решать, если бы всей этой хуйни не было. Я чувствую себя несвободным в своих действиях – у меня нет никакой опоры под ногами, и на то, чтобы выстроить такую опору в будущем, мне сейчас нужно прикладывать очень много сил.

Еще у меня есть вот этот вот нерешенный вопрос самоидентификации «кто я? что я?». Очень хотелось бы сказать, что это из-за эмиграции, но нет. Я в целом скорее такой же, как и был всегда. Но война настолько изменила условия игры, что у меня в памяти тупо белое пятно в районе марта 2022, и я очень плохо идентифицирую себя с довоенной жизнью из-за этого пятна. Как будто бы я всю жизнь шел по своему пути, а потом внезапно оказался посередине какой-то другой дороги. Вроде дорога примерно такая же, как прошлая, но я настолько растерянный из-за этой телепортации, что если раньше я мог просто идти, то теперь после каждого шага нужен перерыв, чтобы свериться с указателями.

Очень жаль, что мы оказались в такой хуевой точке – но это мало зависело от нас с вами. Никто не готовил наше поколение к такой херне, не спрашивал нашего мнения – мы просто каждый день просыпались в стране, которая по чуть-чуть продавала наше будущее направо и налево – а затем решила, что мы и вообще без будущего обойдемся.

Что касается универского времени – я очень горжусь тем, что делал то, что считаю правильным, даже тогда, когда за этим скрывались риски. В этом плане моя совесть чиста.

Текст написал Костя Амеличев, иллюстрации нарисовала Люся Свинаренко

Этот лонгрид является последней частью серии лонгридов «По парам», в которых я рассказал про свою студенческую жизнь. Я пишу и другие вещи, и следить за ними можно в телеграме два семь три два пять

This is a ChatGPT translation that was not properly verified by any human being.

One day in Russia we’ll come out of our coma

And the whole country will go into rehab

But for now we’ll sit and wait a bit

While I go and make some hip-hop

(c) Hhos, “One Day in Russia”

Fuck. I have no idea how to start this politely. It’s incredibly hard to write a retrospective about the part of your life that was relentlessly, systematically, consistently going to hell. You were standing there, watching, sounding the alarm, protesting—and it just kept on rolling downhill.

Well, here we are.

Every day I repeat it like a mantra:

And yet it still feels surreal. A few short years ago I was outraged by city council candidates being barred from the ballot, and now I’m in the middle of a war, living in exile, and drones are exploding over Moscow City.

Back then I was mad about abstract injustice happening to other people. Now I’m furious that I have to cobble together a semblance of a normal life in a completely abnormal situation.

It’s better to tell the story in order—for me it all started with that 2019 post.

Who I Became

I spent my entire childhood around education and sports (and wherever there’s sports, there’s medicine), and I saw tons of problems with my own eyes. Dozens of Russian towns on the brink of collapse; camps and sanatoriums where I lived that the health inspector kept shutting down. Angry grannies screaming at me in the clinic when I’d come for a certificate. Teachers, coaches, doctors—everyone was drowning in paperwork and reports, because their bosses cared more about paperwork than about actual work. You don’t need to be a management genius to see that that’s how systems degrade.

I remember very clearly how in 2014 the family budget suddenly started buying a lot less food and entertainment. I wasn’t any kind of currency expert, but I did love Roquefort and bleu cheese—and they started showing up at home a lot less often.

The film “He’s Not Dimon to You” hit when I was fifteen, which was a perfect moment to plug into politics on my own. Investigations had existed before, but hardly anyone heard about them—FBK just figured out how to make that content go viral. I even remember going to a rally back then—although I spent most of the time looking for a friend who got lost in the crowd and was photographing police officers.

Long story short, I was never fond of the Russian political system.

But my direct path into activism started in 2019 with the Ivan Golunov case. My classmate Mitya got hauled into a paddy wagon at a protest—he was interrogated by the cops, they came to his house for no reason, he spent time figuring things out with lawyers. That really shook me, because police abuse stopped being some distant story; it was happening to my school friend.

Back then I had stuff to lose. I had friends and a relationship. I had academic competitions, the prospect of studying at a good university, starting a career. I spent a lot of time thinking about how to build my life. And it seemed terrifying to tie myself to a country that would repress me if it didn’t like me. Not some abstract someone—me personally. They had already reached the guy who sat at the same desk as me.

That same summer the “Moscow case” exploded, where a ton of people were thrown in jail for nothing: the cops beat protestors, and then, to intimidate everyone, they handed criminal sentences of several years to a few of the beaten. That got to me deeply, because the rights and freedoms being taken away felt like basic rights. I could imagine Russia continuing to plunder and destroy itself, but it drove me crazy that I wasn’t allowed to be against it.

I wrote an opposition-leaning post asking my adult friends to go vote smart, because I was seventeen and couldn’t vote myself. I sent it to my best friend to edit, and she asked, “Look, I get that the chances are slim and all that—but you do realize this is how you become the next Egor Zhukov, right?”

It was a nice day, I remember it clearly, I was on a walk with my girlfriend and totally freaked out—put myself in Egor Zhukov’s shoes. I didn’t know anything about house arrest, final statements, how jail time is counted—I just thought about how stupid it would be to spend my next pleasant day in a cell. But then I realized the odds of that outcome were tiny, and it would be even dumber if all my future pleasant days got spoiled by life in a police state, which was way more likely. I texted my friend that doing time for an idea wasn’t that bad. And I went and hit publish.

My Activism

A few months later Mitya invited me to join Metropicket, and I signed up long-term—it was a solid political project that staged a series of solo pickets at every subway station once a week. It was super convenient that once a week you could talk with people who understood what was going on better than you did—no offense to my past self, but I barely knew anything and constantly needed recommendations on what to read and where.

Around that time I also jumped in to help the “212” detainees with some development work. I started going to court hearings—on the 212 case and on the New Greatness case. I kept picketing and showing up at rallies. I stuck “No” stickers everywhere before the constitutional reset, helped run exit polls during that so-called “referendum.” Helped collect signatures at HSE when they tried to push changes to the internal code. I even handed out newspapers for Misha Pletnev’s city council campaign!

It was crucial to me back then to be doing something, to refuse to accept what was happening. Among my friends I kind of got the reputation of an activist—even though, honestly, I spent most of my time studying at HSE and teaching olympiad classes.

And I got detained myself! That happened after prosecutors demanded terrifying sentences for the New Greatness defendants, who were looking at up to seven years of high-security prison for an FSB sting. I was following that case closely and even helped a bit—I wrote a script in one evening that generated a personalized request for every State Duma deputy at the request of human rights advocates.

The detention itself was straightforward—a queue of solo picketers was standing outside the FSB building, and the police were detaining people one by one as they stepped out. I walked out with a sign, stood there for ten seconds, and they grabbed me. The video is all that’s left.

Besides the video, there was also a court case under Article 20.2 Part 5 of the Administrative Code. I had to defend myself because OVD-Info didn’t have any free lawyers. Here’s how it went: I dug into a pile of rules, printed a million motion templates, and at the first hearing I requested a postponement so I could review the prosecution’s documents. Then I overslept the second hearing, showed up forty minutes late, and in my absence they handed me a 20,000-ruble fine. Whatever—it probably wouldn’t have ended any differently.

Legally it was just an administrative offense—the equivalent of drinking a beer in the park or speeding. But somewhere in the files I’m still listed as the guy who took part in a political action outside the FSB. When they booked me at the station, some sketchy plainclothes guy who was bossing the cops around paid me extra attention. After they let me go, police started visiting my parents before every major protest to ask how I was doing, what was going on with the draft office, where I was, and whether I planned to attend. I’ve been a little on edge ever since.

It’s not like you can become some “real” activist, and I don’t feel like one. In courtrooms, at actions, at protests—you’re constantly running into people who do far more than you do and get detained, surveilled, and beaten on a regular basis. They look way more like activists than I do. But at the same time, honestly, there’s no other way to describe what I was doing back then besides activism.

The “Peaceful” Times

When COVID hit, almost all public actions were banned under the pretext of fighting the virus.

We like to think about endless bans, but we don’t really feel how they keep adding up. Sometimes you read a new law and think, “Wait, we were allowed to do that before?”

Looking back, even over my three years of protest in Russia from 2019 to 2022, the rules of the game changed drastically. More risks, different laws being applied, harder to minimize the risks. For example, in 2020 your first detention at a protest usually meant Article 20.2 Part 5 and about a 10,000-ruble fine; by 2021 it was Part 6—twenty-four hours in a special detention center.

It got truly scary to go to rallies after Navalny returned. I’d pack a kit with my passport, a mask, a hood, water, a power bank, a banana, and a fresh pair of socks, get off three metro stations early, and walk the rest of the way while scoping out the situation. I showed up at the events where you could stay relatively safe. Sometimes I’d skip them because the cops were grabbing everyone near the subway exits, really aggressively. Instead of some rallies I’d go straight to the police stations to wait for friends to be released and calm their parents down. Gradually fewer people were on the streets—not because there were fewer dissenters, but because going out was getting riskier and riskier.

The first political emigration in my circle happened in 2021, when Team 29, where Mitya worked, was labeled “kind of undesirable.” They somehow conflated it with a completely unrelated banned organization and started pressuring the team. I remember us walking around Yama at three in the morning during a snowstorm, and some shady guy on the other side of the street was taking photos of us. “Don’t worry, that’s just surveillance tailing me lately,” Mitya said. Soon he moved to Georgia and became the head of the First Department human rights project.

I hated where things were going, but it wasn’t clear what else you could do besides activism. The plan was to finish my bachelor’s and leave to study abroad so I could spend a few years outside Russia before twenty-seven, avoid draft board problems, and then decide where to live long-term. I wasn’t planning to enroll in the military department—that’s a weird pact with a state I already didn’t trust. I don’t have any scary illnesses either—I’d been doing sports since grade school. So my main plan was to start living in Moscow again at twenty-seven, and until then exist as a foreign student.

Now I just hope I’ll at least see Moscow again by the time I’m twenty-seven.

The First Days of the War

I remember the stock market crashing on February 21, and me realizing how dumb it was to keep money in a ruble investment account. The air was full of that feeling that something was about to go terribly wrong. On the morning of February 24 I was doomscrolling the news while Lucy slept, having no idea what to say when she woke up.

The first thing I did was go to a protest—I snuck out of work early on purpose. My friend and I walked around, shouted “No to war” at an action where there were as many journalists as participants, and on the way home we tried to figure out what to do next. We wisely decided that on the evening of February 24 we weren’t going to come up with good plans until we understood where things were headed. We agreed to wait a couple of weeks and then decide.

But everything was moving so fast that two days later we were texting again:

There were ATM lines, the exchange rate falling in half, new laws stamping out by the minute, Western sanctions being announced. It was terrifying. Part of the fear was that the rules of the game had snapped and nobody knew what was next. Sure, I never trusted the rules in Russia, but before you could at least watch the trend as restrictions tightened. Now the restrictions were coming faster than you could react.

So Lucy and I left a week after the war started.

It’s hard to even think about now, but a few days before we left we stopped by to see relatives—and it felt like we might never see each other again. A dozen of my friends were desperately hunting for tickets and trying to get out. We were wiping our social media, bracing for interrogations, refreshing flight searches, and coming up with the craziest itineraries just to reach Tbilisi.

We left in a rush. We were panicking about Putin’s plans for the army—whether there would be mobilization. Looking back it sounds weird, but we paid a ton of money to move our flight up from March 7 to March 4 because we were scared we wouldn’t make it out before the borders closed. We were in such a rush that when we moved the dates we grabbed the cheapest open tickets and didn’t even notice they were first class. We chugged valerian drops, cleared security, got on the plane—and suddenly we had these luxurious seats half a meter wide. All I could think about was the empty seat next to us—someone else could have escaped.

Because we moved the tickets, our layover in Baku turned from two hours into three days. And we really didn’t care about Baku—we needed to get to Georgia.

That layover was a blur—we didn’t know the manat exchange rate, we had no idea where our hotel was. We grabbed the first taxi desk at the airport—they never told us the fare, and we ended up paying about 8,000 rubles to ride in a car with a skylight and linoleum floors. What? Yeah. I honestly can’t explain it, our heads were somewhere else.

The next day we woke up to the news that Visa and Mastercard were shutting down, and I sprinted to the ATMs to withdraw every last savings in cash.

We crammed friends into our hotel room. Ran into other friends around the city. Everything felt unreal—on the one hand we were in the very center with tourists, promenades, fun; on the other hand we were taking turns eating cold cuts straight out of the package while sitting on park benches that happened to have public Wi-Fi for doomscrolling.

Then we made it to Georgia, where a new set of problems began—opening bank accounts, renting apartments, the works. We settled in somehow and planned to ride out the rest of my bachelor’s degree there, praying I’d be able to finish it.

Studying in exile, as it turned out, was about the same as before—watching lectures on Zoom, submitting homework. Most of the time we didn’t even have official remote status, but it wasn’t really necessary—when a third of the students and a third of the faculty leave the country, remote learning just happens automatically.

I’ve heard it worked that way in other programs too—people finished their degrees from abroad. From what I understand, it depended on how willing the academic office was to accommodate you and how many students had left. Likewise I know of programs that refused to let students go and put obstacles in their way—some had to return to Moscow.

Plans for Emigration

Everything I owned fit into a single suitcase:

A couple of old T-shirts, a music player, a fridge magnet for memory

About the mistakes I’ve made, the dreams that never came true,

And there’s nothing actually useful in there!

(c) Anacondaz, “Trains”

We left without any real sense of for how long. Initially it seemed safer to spend a few months in Georgia and see what was happening. Be somewhere they wouldn’t throw you in jail, and make decisions once you weren’t under immediate pressure.

I was planning on grad school abroad anyway, planning to spend some time outside Russia. So in the short term we could treat it as waiting out the end of my bachelor’s in a safer place. Well, the vacation stretched into a year and a half—happens.

In reality, a couple of months after the war started it became clear that life still existed in Russia, but it wouldn’t be safe there for a long time. I needed a long-term strategy.

Long story short, I didn’t see a single reason to return if I had the option not to.

First, going back is a risk for me. I’m an activist who was detained outside the FSB. I got a decent amount of media exposure last year—in the New York Times, Bloomberg, even on Sobchak’s show. I wrote a ton of antiwar posts. I’d love to look at other activists as precedents and evaluate my risks crossing the border—but the ones I know either left and never went back or are already in jail. Forget activism—say it somehow wouldn’t cause problems. How am I supposed to know that as soon as I enter they won’t announce some new “voluntary” nationwide mobilization with closed borders or police dragnets in the metro?

Second, I more or less managed to build a life in a different jurisdiction. I figured out how to live without a job tied to Russia, without Russian bank accounts, and without most Russian sanctions affecting me. Now I can pretty much avoid paying Russian taxes and speak out against the war freely.

Third, the old Moscow is gone. And even if I did end up in Moscow, none of my old friends would be there—they’re scattered all over the world. In that sense Tbilisi, where everyone drops by from time to time, is almost a more convenient location than Moscow.

I also rely on a very simple thought process about the future. It’s obvious to me that things got much worse between 2012 and 2022. I tracked that process myself from 2019 to 2022. What reason do I have to believe 2027 will be better? Or 2032? I’m an active, smart student and worker—I’ll always find something to do. The worst thing that could happen right now is that I keep growing but my situation doesn’t improve. And that’s exactly what I see in Russia—you grow, but the system drags you down, and you have to grow twice as fast just to break even. And that’s not even counting the risk of going to jail if you admit the system is holding you back.

I’d love to reintegrate someday—when it’s safe. But right now it’s impossible to predict when that will be. Maybe it’ll never happen. Well, so be it.

The Leaving Dilemma

I’d say the choice between emigrating and staying is like picking between depression and paranoia. Staying means being afraid of cops, raids, and draft notices every day. Leaving means suffering every day from bureaucracy, broken habits, and loneliness.

Both options suck. There aren’t any others. Putin trapped us, and there’s nothing we can do about it.

We had no way to stop the war. Even now, our individual power doesn’t stretch very far. And it’s critically important, besides doing whatever good deeds you can manage, to literally survive and preserve yourself. Stay alive and sane long enough for the rockets to stop exploding, the repression to end, and for that moment when you can finally breathe out.

This choice—go or stay—has to start with the main question: how can I best preserve myself? For some people emigration is safer because they won’t be drafted. For others it’s better to stay because they can’t support themselves abroad or can’t help the relatives who remain in Russia.

The two main things you need in emigration are English and money. English, because it’s harder to get help from people when you don’t share a language. And money, because every inefficient move costs extra. Buying three forks for ridiculous prices, paying for unnecessary document translations, canceling nonrefundable flights, 8,000-ruble taxi rides—all of that happened to me this past year. Sure, I’m dumb for making expensive inefficient decisions. But it’s really hard to avoid when you don’t understand the local rules of the game.

So if you want to leave but don’t yet know how, focus on learning English and saving money. Once you have cash and language skills, emigrating becomes very doable. Work isn’t even that critical, it seems. I know aspiring actors who moved to Tbilisi and ended up booking three times as many gigs as they did in Moscow.

That’s why it hurts to watch so many talented programmer friends fresh out of university who don’t want war or Putin but are still sitting in Moscow at twenty-two, risking their future for reasons that aren’t clear. Well, actually, they are clear—to preserve their old life. But that life has already been taken away and is being carefully replaced. The same Big Mac, only now it’s “Big Hit.” The same Moscow City, but with drones.

You can still live in the new Moscow the way you did in the old one—it just takes a lot more active ignoring. You have to close your eyes and ears every time anything related to the war comes up. The question is how you explain your future to yourself from that position. All the trends—political, economic—are alarming. What’s the five-year plan? That everything suddenly gets better? And if it doesn’t?

Meanwhile, sanctions and bans only appear—they don’t get lifted. Today you can still leave, but it’s harder than it was right after the war started. I had a whole day (!) to withdraw euros from my Tinkoff card in Baku. Now I couldn’t even get euros in Moscow.

So my probably imperfect algorithm for this leaving-versus-staying dilemma looks like this: if you have zero opportunities, you probably have to stay. If you can’t leave because of things like money or English, focus on those first. If you have both the opportunity and the desire, I wouldn’t delay until the next disaster hits. And if you have the opportunity but no desire, I’d sanity-check myself for escapism and try to picture realistic long-term plans and where you fit into them.

One friend of mine had a great point: nothing is stopping his entire crowd of PMa and VMK graduates from coordinating, getting offers or grad school admissions within a year, and all landing together in Belgrade/London/Berlin—doesn’t matter where, as long as it’s safe and they’re not alone.

My Tbilisi Emigration

After the previous section it might sound like I’m advertising emigration. But honestly, emigration is brutally hard. I just don’t see other options besides trading a painful present for a safer future.

Emigration is life on hard mode:

- Your skills are weaker because you leveled them up on a different map.

- Everything costs too much because you’re buying the wrong products, wrong brands, in the wrong stores.

- Your brain loves doing routine actions on autopilot to save energy. Emigration means there is no autopilot. You never know where to buy what you need, where to go for an exhibition, or what to do when the water gets shut off in your neighborhood. All the scripted decisions stop working and you have to make them again in an unfamiliar environment.

- It’s very easy to lose morale because there’s no ground under your feet—you want to offset the danger and uncertainty by having a plan. Most relocants don’t have a good, stable plan!

- The legal rules change. You literally have fewer rights, every action requires extra translated documents, and the patterns that worked before no longer apply. You literally become a second-class citizen (not that we aren’t used to it).

Then the extra complications start. For example, I don’t speak Georgian, so I at least had to learn how to read the new alphabet. Getting Georgian up to conversational level is really hard, but I did manage to learn a couple hundred words.

We weren’t trying to put down deep roots in Georgia, because our plan was to move again in a year and a half when I started grad school. We weren’t exactly living out of suitcases, but we knew we were leaving, so instead of building a new life we kept things in this in-between state.

We chose Tbilisi for a few reasons:

- Mitya was already there—he’d been pushed out of Russia well before the war and already knew how everything worked.

- Georgia lets you stay for a long stretch as a tourist without a visa run, which means you can have at least some routine instead of country-hopping every couple of months.

- Almost everyone speaks either Russian or English, and the country itself is post-Soviet, so there’s this subtle familiar vibe that makes adapting easier than it would be somewhere like Thailand.

- It’s fairly easy to deal with Russian paperwork if you need to send something to a university back home or get documents from there.

Tbilisi turned out to be a really great place for several reasons. First, it’s fundamentally a different city in terms of lifestyle—different transit habits, different shops, much more walkability. Second, there’s so much nature. You can see the mountains from anywhere, which makes you constantly aware of the landscape around you. Everything is always in bloom. It’s warm and sunny. The scale of trees along the streets is something I’d only seen in Paris before. It’s awesome. Third, Tbilisi is just plain beautiful and interesting. It’s a pleasant city to walk, and that matters a lot to me.

I didn’t lead some hyperactive cultural life in Tbilisi those one and a half years. For obvious reasons I’m nowhere near understanding the local culture. And when you arrive as a tourist, of course you want to see and learn everything—you don’t want to waste the opportunity. But when you move for a long stay, the tourist program stops being interesting.

So mostly I wandered around different neighborhoods, rode buses (seriously, what a life hack—the view from the window is beautiful, the scenery keeps changing, and you don’t have to walk), and every couple of months I dragged myself out for a hike in the mountains.

Tbilisi, as a relocation hub, always has some sort of social life going on, but I ignore it. I just don’t like it, what can you do. I might enjoy some specific gatherings, but overall I have a complicated relationship with that scene—I can feel how a bunch of Muscovites who moved there are putting pressure on the city. Especially downtown.

In the center now everyone either speaks Russian or deliberately refuses to speak Russian. You have to remember: in 2008 Russia occupied 20% of Georgia. Right now Russian tanks are thirty kilometers from Tbilisi, and there’s a creeping border—Georgians in frontier villages risk falling asleep in Georgia and waking up in another country because the fence got moved a hundred meters overnight.

The Russian emigration wave is something Georgians feel very conflicted about, and I don’t want to speculate on who feels what in what proportions. In my experience, two rules are enough—default to English and be polite—and all interactions are at least neutral and often incredibly friendly. Still, that feeling that you don’t really know how people around you feel and you shouldn’t stick out—that feeling is there.

After a year and a half I can say I’ve more or less adapted to Tbilisi. I’m not scared of the mountain city anymore, I hardly ever take the metro and ride buses a lot. I can live in my own neighborhood without leaving it unless I need to. The first summer I ate ice cream every day, sometimes twice a day—this summer I’d catch myself thinking that at twenty-five it’s kind of chilly for that.

If there’s one life lesson Tbilisi taught me, it’s that you can live outside the center and not strive for the center—I never would have experienced that in Moscow or St. Petersburg.

Where to Next?

France, for grad school. And in two more years we’ll think again.

Honestly, getting into France was more of a coincidence than a plan.

Picture it: my mom runs the French department at Moscow State University’s philology faculty, my wife is a certified French teacher, and when I was picking a university I didn’t even immediately realize it was in Paris. Plus, like I said above, I’d planned to study abroad—but when application season came, I applied to exactly one program and, thank the gods, I got in.

That happened because for fall 2023 you have to apply at the end of 2022. At that point I had no idea what my chances were of actually graduating with my bachelor’s, and that felt like its own challenge. And applying is a bureaucratic headache that multiplies by the number of universities. So I procrastinated and figured I’d take a year after graduating to catch my breath. Then I’d actively tackle grad school—or move abroad for work, depending on how things went.

But there was one good master’s program I really wanted, so I applied there just in case. And that’s where I got accepted. I’m paying tuition, so it’s not some huge achievement—and with what they charge for the program I honestly don’t know what you’d have to do to get rejected.

That’s when the bureaucratic nightmare started. I promised everyone I’d write an amazing story about it, drafted it—and completely underestimated how long and complicated it would be, you really need a whiteboard calendar to keep track of it visually. I’ll definitely tell it all someday, but in some other format. It just doesn’t fit into this long read.

None of This Is Normal

Normally I wrap up each chapter with some takeaway from the four years I lived through. This time there’s no neat conclusion. Things were bad; they got worse. I didn’t stand aside, I tried a bunch of different things—and it still didn’t help.

For the past year and a half I’ve been living my worst life. The main reason is that I constantly have to solve problems I wouldn’t have to solve if all this crap weren’t happening. I feel like my actions aren’t free—I have no solid ground under my feet, and to build some kind of foundation for the future I now have to expend a huge amount of effort.

I also have this unresolved identity question—“Who am I? What am I?” I’d love to say it’s because of emigration, but it’s not. I’m basically the same person I’ve always been. But the war changed the rules of the game so drastically that I have this blank spot in my memory around March 2022, and because of that I can barely relate to my pre-war life. It’s like I was walking down my path and suddenly ended up in the middle of some other road. The road looks kind of similar, but I’m so disoriented by the teleportation that if before I could just keep walking, now after every step I need to take a break and check the signs.

It sucks that we ended up in such a shitty place—but it wasn’t really up to us. Nobody prepared our generation for this mess, nobody asked what we thought—we just kept waking up in a country that bit by bit sold off our future, and then decided we could do without a future altogether.

As for my university years—I’m proud that I did what I believe was right even when it was risky. My conscience is clear there.

Text by Kostya Amelichev, illustrations by Lucy Svinarenko

This long read is the final part of the “After Classes” series where I talked about my student life. I write other things too, and you can follow them in the Telegram channel два семь три два пять